設計(建築確認申請)を建築士に依頼 お金はかかるがメリットたくさん

設計・・主に建築確認申請についてですが、この業務を自分でやるのではなく、プロの建築士に依頼するメリット、依頼の仕方、費用などについて、私の経験からご紹介しましょう。

今回対象とした建物は述べ床面積が100㎡以下なので、建築確認申請も自分でやってやれないことはないという環境なんですが、今回は一級建築士さんに、設計や建築確認申請を頼むことにしました。

これまでのセルフビルドの経験から、多少費用がかかっても、建築士に依頼することはメリットが多いということを感じていたのです。

【 参考ページ 】⇒ セルフビルドに資格は必要か?

施工 2009年

建築士に依頼するメリット

1、建築確認申請がラク

何といっても、やっぱり建築確認申請を代行してもらえるのが、施主としてはすご~く楽です!

設計図を描く手間と時間、役所とのやりとりを大幅に節約できるのがいいです。

(素人の申請だと手直しや追加資料提出指示などが多そうだから余計に・・・)

じつは同じ建物でも、建築士が設計するのと、素人が設計するのでは、建築確認申請の際に役所に出す図面の数が大幅に違うのです。

私が自宅を自分で設計して申請した平成6年頃は、建築士資格を持たない私でも割合簡単に申請が通ったのですが、平成19年の建築基準法大幅改正以降、かなり面倒になってしまいました。

しかし2階建て以下の木造建物(※)いわゆる4号建築物は、建築士が設計したものであれば確認申請の際に特例が認められるのです。

(※ 建築基準法6条第1項第4号に該当するため一般に「4号建築物」と呼ばれます。)

具体的には、壁量計算、居室の採光・換気、防火関係の規定の書類(防火・準防火地域を除いて・・)などなどが省略できるそうです。

逆にいえば素人が設計した場合はこういう書類もすべて添付せよ! ってなことになり、書類が膨大なものに・・(@_@)

まあ、上記の壁量計算書などはそんな難しいものじゃないし、自分で作る家のことをよく理解するためにも自分で書くのが一番いいんだけど、それとは別の問題があります。

というのは、いざ家を実際に作り始めると、最初の設計図をいろいろ変更したくなるものだけど、(細かい部分は特に!)役所に提出した図面の数が多ければ多いほど、それだけ変更手続きをしなければならない可能性が増えるわけですよ。

でも建築士の設計だと提出図面自体が少ないので、変更手続きのリスクも減ることになり、施工の際に自由度が大きくて余裕が生まれるわけです。

(^^)v

自分で確認申請するなら

延べ床面積が100㎡以下の木造2階建て以内なら、法律的には素人でも建築確認申請をしても良いし、設計・監理も、無資格者でもかまいません。

頑張って勉強し、すべて自力でやってしまうという手もありますね。

私は平成6年に自宅を、平成17年に工房の設計&建築確認申請を自分で行って、役所を通しました。

2、業者さんを紹介してもらえることもある

これは私があらかじめ建築士さんと打ち合わせしたときからお願いしていたことで、一般的にそこまでやってくれるのが普通かどうかは分かりません。

ハーフビルドで「母の家」を建てる際、給排水工事と屋根工事は、電話帳を見ながら自分で相見積りを取って選定するつもりでしたが、素人では探しにくいのが基礎工事と地盤調査、そしてプレカット

こういうのは電話帳を見てもなかなか探せないんだよね~

建築士さんなら情報を持っているので、つきあいのある業者さんを紹介してもらいました。自分で探す手間が省け、さらに建築士さんの紹介ということで安心感も違います。(^^)v

業者さんと打ち合わせするときに、すでに図面ができているので打ち合わせがスムーズです。最低でも平面図が欲しいところだけど、シロートが描いた図面より建築士が描いた図面のほうがやっぱり印象がいいし、信頼感が違うと思います。

3、いろいろ相談できる

建築士さんに依頼する内容は「設計」だけではなく、「監理」もセットになっています。

家が完成するまで、ずっと契約は生きているので、施工に入ってからも、なにかと相談できるのは助かります。

建築士さんは大工さんのように自分で工事する人ではないから、あまり細かい施工上のことは分からないにしても、現場をたくさん見て知っているので、こういう施工もあるよ・・・

というアドバイスは、私の場合は、相談すれば大抵いただけました。

「監理」もするので、基礎工事業者が鉄筋組みを終えた頃とかにやってきて「配筋検査」をし、足りないところは指摘して追加修正させます。

ただ、外注工事のときはいいけど、セルフ施工が始まって以降は、指摘する相手が施主(=建築士にとってのスポンサー)の私自身だから、建築士さんもやりにくいだろうな~(笑)

例えば筋交いや構造用合板を貼り終えた後にやってきて、金物類や釘間隔のチェックなどをしていきます。まあ今まで指摘を受けたことは無いですけど・・・

でもお互いに木造住宅作りが好きなどうしなので、「検査」とかいう雰囲気ではもちろんなくて、お互い趣味の話でもしているような感じで、楽しいひとときでした。

(^^)

4、安心感

ほとんどの場合、家作りなんて一般人にとっては初めて経験でしょうから、どんなに事前に勉強し情報収集したとしても、自分がやっている設計や施工に何か問題はないのだろうか? と不安に感じることはあると思います。

ハーフビルドの「母の家」作りは私にとって2棟目なので不安は無かったですが、1棟目の自宅建築のときは建築士が関わっていないです。

このときは、いくら知り合いの大工さんとか土木技術者の友人のアドバイスがあったとはいえ、全く何も不安が無かったとは流石に言い切れません。なにせ初めてやることだらけなので・・・

その点、最初から建築士さんが関わってくれるとなると、ものすごく安心感が違うんじゃないでしょうか。

心置きなくセルフビルドを楽しむためにも、肝心な部分でプロの力を借りることは、大いに検討すべきかと思います。

依頼する費用はいくら?

私の場合は、386,000円+税=405,300円でした。

これを高いと感じるか、安いと感じるか? 私としては結構な出費に感じますが、それなりの効果はあったと思います。

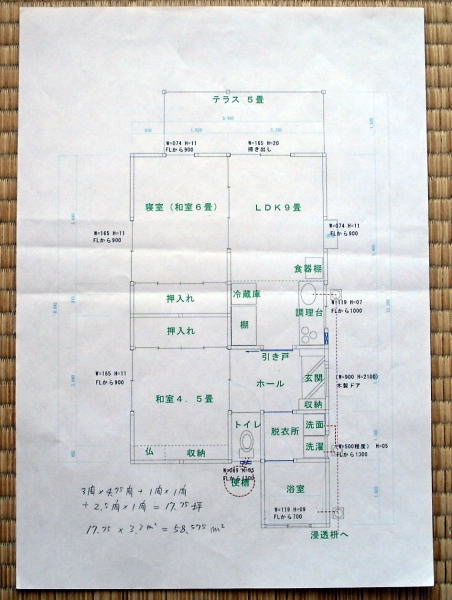

建物は平屋で17.75坪(59㎡) 間取り図はこちらで決めていたので、平面プランニングは無し。

依頼内容は設計、確認申請、監理ですが、加えて、私がプレカット会社に構造材のプレカットを依頼する際の打ち合わせに立ち会っていただくことも含んでいます。

あと、建物の設計にはGL(=設計地盤高)をどこにするかが重要な要素なんだけど、緩やかに傾斜しているこの土地を、私のほうで簡易的に横断測量して現況地盤高さの図を資料として渡していました。もしこの作業まで依頼すると、その費用も当然かかると思います。

建築士をどうやって探す?

これが王道! というものは私も分からないのです。

私の場合は、以前自宅を作っていたときに変更申請をお願いした方がいたので、今回は難なく決まったのです。

では最初にその方をどうやって見つけたのか?

自宅建築の時は自分で設計し、確認申請も自分で通したのですが、作っているうちに欲が出て当初の設計を変更しまくり、面積が100㎡を大きく越えてしまったので、こうなると法的には無資格者では設計できないレベルで、変更申請を役所に出すことができなくなりました。(^^ゞ

当時、換気システムの材料を購入する関係で、あるメーカーの担当者と何度か打ち合わせしていたのですが、その方に、「誰かセルフビルドの家の変更申請をやってくれそうな建築士を知らない?」と持ちかけたのです。ちょうどその方も(ペーパーだけど)二級建築士資格者でしたし、建築業界の方なら誰か知っているだろうということで・・・

それで紹介されたのが今頼んでいる建築士さんです。

こんな感じで人づてで探すのが一番ありがちな方法かな・・・その際はやはり、何か建材を購入しようとしているタイミングで先方に話を持ちかけると、頑張って探してくれると思いますよ(^_^;

あとは、都道府県ごとに「建築士会」というものがあるので、そこに相談してみるのはどうなんでしょうね~ (私はやったことがないので、単なる思いつきですけどね・・)

ネットで探してみると、今はセルフビルド住宅の建築確認申請もしてくれる建築家紹介センターなんてのがあるようです。 ただしこのことについて私は全く知らないので何もコメントできません。

建築士に依頼するまでに、どんなことを決めておくか

建築士さんは設計に取りかかる前に、施主と何回か会って打ち合わせします。

それまでに、ハーフビルドをする施主としてはどんなことを決めておかなくちゃならないのか?

まあこれは、仮になぁーんにも決まってなくても、多分建築士さんはプロとして施主の考えや希望を聞き出し、プランを練ってくれるでしょうけど、それじゃあ余りにも他力本願なんで(笑)、

私の場合は、間取り図、敷地の平面と高低差が分かる概略図、私なりに考えた梁伏図、内外装仕上げ材の案の一覧、窓のサイズと取付け高さの一覧・・・を準備して建築士さんに示しました。

上記のうち「梁伏図」はともかくとして、その他の資料は設計する際にどうしても必要になるものなので、施主の希望をうまく伝えるためにはできれば施主側で案を作っておいたほうがいいと私は思います。

間取り図などがあれば、平面プランニングにかかる費用はその分安くなると思いますが・・・

とはいえ、建築士さんは建築のプロとして、施主の示した間取り図などを見てアドバイスをしてくれますよ。あまりにもヒドイ間取り図だったらアウト!かも(笑)

今回は結果的に、ほとんど私の示した資料に沿った形で最終設計は出来上がってきましたけど・・・

参考資料 : 施主(私)から事前に建築士に渡した資料の例

これは一例であり、全然何も資料など渡さなくとも建築士さんは設計をしてくれるわけですが、依頼したい内容や希望をより正確に伝えるためには、資料はあるにこしたことはないでしょう。

1、敷地の現況横断図

敷地の要所要所に簡易な杭を打ち、まずは巻尺を使って各点間の距離を求め、敷地平面図を描きます。

次に、建物の建つ位置の中央付近に、基準の横断線を設定し、簡易水準器などを利用して地盤高さを調べ、横断図としてまとめたものです。

これがあると、設計地盤高さ(GL)や、基礎の高さを決める際の参考になります。

2、間取り図

JW-CADで描いて印刷したもの。 平面図のもとになります。

3、立面図

方眼紙に鉛筆描きしたものです。 「軒の出」と「屋根勾配」が分かるようにして、建築士に渡します。

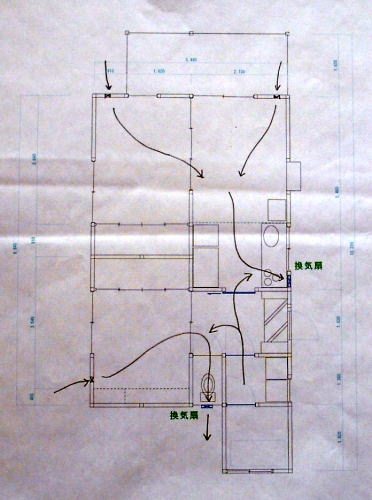

4、換気経路図

自然給気口と機械排気口の位置、建物内の空気の流れの概略を示したもの。

換気換気計画の作成に必要です。

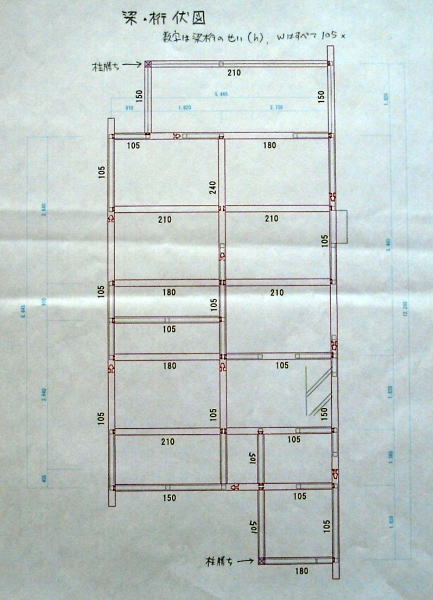

5、梁伏図(はりふせず)

梁と桁の断面寸法と配置、 それと継手の位置を示したもの。

今回は外注するわけだから施主がここまでしなくてもいいのですが、自分なりに考えておいて損はないです。

これについては、後日、プレカット業者と詳細を打ち合わせて決めます。 今は案の段階です。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。