お風呂(ユニットバス)の取付け 手順や図面・準備のことなど

セルフビルドをしているとはいえ、お風呂そのものを自作するのは難しそうなのと、現場は寒いところなので保温性のよさそうなユニットバスにしました。 防水の点でも安心ですし。

ユニットバスの組立だけは専門業者さんがやってくれるけれど、その他一切、つまり事前の準備とか事後の作業、ユニットバスそのものの選定や入手など、自分でやるべきことはいっぱいあります。

このページではそういった事前の準備、業者施工後の作業のことや、ユニットバスの購入のことなどについてお話します。

ユニットバスの入手ルート

ユニットバスを購入するルートとして私たちが最初に訪れたのがアウトレット建材店です。

定価の5割近い格安価格のものもあり、私達も何度か足を運びユニットバスを見ましたが、施工費や運搬費を入れれば、建材店から実勢価格で購入するのと価格的にほとんど差がないようだったので、採用しませんでした。

次に、お風呂メーカー数社のショールームを巡りました。( TOTO、タカラ、クリナップなど)

最後はクリナップに決定し、ここで店員さんと相談しながらお風呂のタイプを決め、ショールームで作ってもらったプラン表をもとに建材店に注文です。

(ショールームで直接販売しているわけではありません。)

建材店といっても、工務店の場合は馴染みのルートがあるんでしょうが、自分で家を作っている私としては、これまでに屋根材や外壁材を注文してきた建材店がユニットバスも取り扱っていたので、そこに注文することにしました。

結果、定価の56%ほどで購入できました(取り付け費込み)ので、これが正解だったと思っています。

事前にやっておくこと

ユニットバスの取付け施工そのものは、専属の業者さんが来てやってくれますが、DIYで家を手作りしている側として、ユニットバスが来る前にやっておくことは以下のとおりです。

- ユニットバスが間違いなく入る空間を確保しておく。 (図面と現場のサイズを確認)

- 排水管、給水管、給湯管を所定の位置に出しておく。

- 給排水管の設置 。 (私は排水管を自分で施工し、給水・給湯管を水道屋さんに頼みました。)

- 外壁に穴をあけ、浴室換気扇のダクトを通しておく。 (図面を見て、所定の位置に穴をあけます。)

- 周囲の断熱材や防湿シートなどは完全に施工を終えておく。 (ユニットバス取り付け工事の後では施工できない。)

壁に穴をあけるべき正確な位置などはユニットバスの図面がないと分からないので、家作りの大きな設備品についてはなるべく早い段階で決めておき、早めに図面を入手する必要があるわけです。

お風呂の図面やサイズのことなど

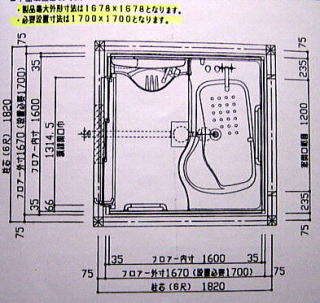

これはユニットバスの施工図面(平面図)です。クリナップのショールームを通じてもらいました。

ショールームからいただく見積書にこうした図面が添付されてきます。

我が家のお風呂は1616と呼ばれるサイズのユニットバスです。一番一般的なサイズの一坪タイプだと思います。

上の画像のとおりユニットバス本体の外寸が1670ミリなので、余裕を見て内法1700必要とありますが、柱芯間が一間(1820ミリ)で4寸柱が立っている場合、その内寸法は

1820-120=1700 ですから、丁度いいのです。

図の中央付近に点線で丸く書いているのが排水口です。

ユニットバスの施工(組み立て)自体はユニットバス専門業者がやりますが、給水管、給湯管、排水管への接続は水道屋さんがやるのだそうです。

私の方は、基礎工事の際に基礎コンクリートにスリーブ管を、土間コンクリートを打つ際に排水管を埋め込んでおいて、お風呂スペースの真ん中附近に排水管の端を立ち上げておきました。

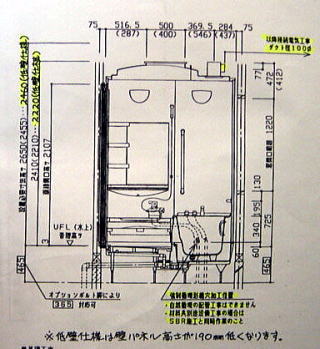

1616ユニットバスの施工断面図です。 こういう図面をもらって初めて、ユニットバスの構造が分かりました。

我が家の場合は、換気扇やダクトが火打ち梁に干渉するおそれがあったので、通常より190ミリ天井が低い「低壁仕様」というものにしました。

それでも高さ2220あって、座っているのが普通のお風呂としては十分な高さに感じます。

組立ての施工は、図では土間コンクリートに柱で立っていますが、実際には土間コンクリートまでは深いので、「吊り架台」を用いました。

ユニットバスの取付け(業者の作業)

ユニットバスの施工前。

組み立ての部材のひとつである「吊り架台」

これを家の土台に乗せ掛けて、その上にユニットバスの本体が乗ります。

吊り架台を設置し、まず洗い場のフロアーを施工

土台に高さ調整用のスペーサをはさんで、吊り架台を敷いているのが分かりますか?

次に浴槽の下地となるフロアーを敷きこんでいきました。

事前に水道屋さんに図面を渡し、給水管、給湯管を立ち上げておいてもらった位置には最初から穴があいています。

外壁にあらかじめ取り付けておいたサッシの形状にあわせて、壁パネルが現場でカットされていきます。

サッシとの間は壁パネルを掛け渡して接着剤で固定していきました。

ユニットバスの壁パネルはこうなっていました。

外側は金属板、内部には保温性を良くするために断熱材が入っています。

ユニットバスの屋根の上を見たところ。

屋根にあいている四角の穴は、換気扇と暖房乾燥機が取り付く場所です。

右の壁から突き出ているのは、私が施工したアルミダクトです。浴室換気扇に取り付きます。

組み立て業者の人が天井のフタをあけて頭を出して作業しているところ。

天井が低いタイプでなくとも納まったサイズでしたが、やはり天井裏はメンテナンスのためにも余裕を持ってとっておきたいところです。

私も、ユニットバスの組み立て施工が終わった後に換気扇などへ電気配線の施工をしましたが、このくらいのスペースがあれば十分でした。

浴槽の組み立て前の状態

専門業者によるユニットバスの施工が完了しました。

横に2本、縦に1本、手摺が3箇所ついています。

その後自分で行う作業

ユニットバス組立て業者が行なう範囲は、まさにユニットバスの組み立て施工のみです。

したがってユニットバスの設置後に水道屋さんが給排水管への接続を行い、私の方は、写真にようなコントロールパネルや、お風呂照明、換気扇、暖房乾燥機への配線、そしてユニットバスと家本体をつなぐ造作をしました。

さて、業者さんによる組み立て施工が終わって気がつきました。

ユニットバス本体と外壁の壁厚との間に数センチの隙間が出来るわけですが、何もしないでいると、ここが風の通り道になってしまい、床下の空気が天井裏まで通り抜けます。

これではいくら床断熱をしっかりやっても意味が無い!

ユニットバス組み立て業者さんにそのことを話しても、よく分からないようでした。

一般の住宅ではどうしているんだろう?

そこで私は、断熱材のグラスウールを細くて長い棒に巻きつけ、隙間に挿しこんで固定し、隙間を塞ぎました。

これで床下の空気が天井裏に回りこむことを防ぎます。

左奥がユニットバス本体。

右側の既存の部屋にはもちろん床断熱材が入っていますが、ユニットバスとの境、床下との境界にはこのように断熱材(形状になじむグラスウール)を詰め込みました。

ユニットバス入り口附近の状態。

洗面所との間にもこのように隙間ができるので・・・・

入り口の枠を受ける部材を、木材を切り出して設置し、隙間に断熱材を押し込みます。

床下との断熱さえできれば、後は断熱空間内なので、ユニットバス本体を囲むように壁をつくればいいです。

入り口の周囲に木材で枠を張りめぐらし、天井との間に間柱を立て、石膏ボードで壁をつくりました。

完成!

入り口の3枚引き戸と、自作の枠材の様子です。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。