自分で木造建物を設計する手順 第4章 耐震性をチェックする「壁量計算」のやり方

8 耐震性などを確かめる。(壁量計算)

今回は少しややこしい話ですが、自分で設計するには避けて通れない大事なステップです。

軸組みの大体の姿が決まったことだし、ヤレヤレ・・・一安心

でもこんなやり方で本当に大丈夫なのか?

地震が来ても大丈夫なのか?

それを計算によって確かめる方法があり、一定規模以上の建物をつくる場合は法的にも必ず行なわなければならないことになっています。

筋交いを入れた軸組みの配置が決まったので、筋交いの太さを決めれば、通称「壁量計算」と呼ばれている方法を使って確かめることが出来ます。

これは、建築基準法施行令第46条に定められた規定を使って、地震や台風の水平力に対して安全な軸組みであることを確認する方法です。

この確認作業は、建築基準法施行令第46条によれば、「階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物において」やらなければならないことになっており、

今回の例のように2間×4間の平屋の家だと規模が小さいため該当しないのです。

(一部、例外もあります。詳しくは建築基準法施行令を参照してください。)

でも、法律でどうこうというよりも、実際に自分が使う建物が構造的に安全かどうかチェックしてみるのは大切ですから、やってみることにします。

筋交いは、断面が 45×90ミリの材木を使うことにして計算してみます。

この方法の原理は、設計壁量と必要壁量を算出し、両者を比較して設計壁量が上回っていればOK! ということなのです。

さらに、「必要壁量」には「床面積によるもの」と、「見付面積によるもの」の2種類あり、それぞれを算出して数字の大きい方と比較します。

ではやってみましょう。

手順1

設計壁量を算出する

(1) まず建物の各階別に、耐力壁の長さの合計を求めます。これは方向別に求めます。

この図で、x方向の耐力壁の長さの合計は 136.5+136.5+136.5+136.5 なので、計 546 になります。

y方向の耐力壁の長さの合計は 182+182+182+182 なので、計 728 になります。(単位はcm)

(2) (1)で求めた長さに、一定の倍率をかけます。

倍率は、頑丈な壁であれば高くなり、そうでなければ低くなります。

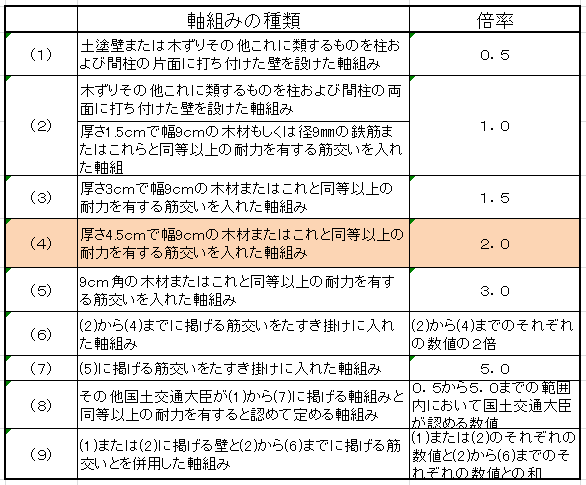

倍率は建築基準法施行令で決まっていて、次のようになっています。

今回の例では、45㎜×90㎜の筋交いを使うことにしているので、上の表の(4)に該当します。

よって「壁倍率」は「2.0」です。

(3) (1) と (2) から、設計壁量の合計を出してみます。

方向別の耐力壁の長さに「壁倍率」を掛ければいいので

x方向は・・・・ 546 × 2.0 = 1092 cm

y方向は・・・・ 728 × 2.0 = 1456 cm と、なりました。

手順2

床面積による必要壁量を算出する

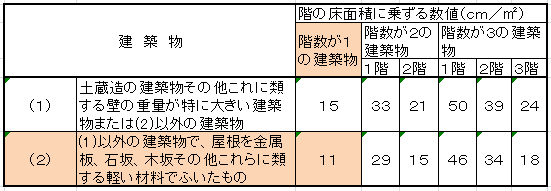

次の表の該当欄の数値に、建物各階の床面積を掛けて「床面積による必要壁量」を算出します。

今回の例では、屋根は軽い材料で葺くことにしましょう。 そして、平屋建てなので階数は1ですから数値は11になります。

床面積は 3.64 × 7.28 = 26.50 ㎡ です。

床面積による必要壁量は 26.50 × 11 = 291.5 cm

手順3

見付面積による必要壁量を算出する

見付面積というのは正面から見たときに見える部分の面積だと思えばいいです。

で、これはx方向、y方向それぞれに求めるわけですが、それぞれの階の床面から 1.35mを超える部分について算出することになっています。

x方向の見付面積は・・・

図の黄色い部分の面積ですから、 8.6 × 2.3 ÷ 2 + 7.46 × 1.6 = 21.83 ㎡

※ 柱の芯で囲まれたものではなく、本当の外壁から外壁までの面積なので、柱芯から90㎜ずつ膨らましました。

y方向の見付面積は・・・

図の黄色い部分の面積ですから、 4.9 × 2.3 + 3.82 × 1.6 = 17.38 ㎡

さて、これらの面積に、ある数値を掛けることになっています。

ある数値とは、ほとんどの場合 50 です。

「特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて、規則で指定する区域」という地区」 に該当していない限り 50 を掛けます。

よって、見付面積による必要壁量は、

- x方向・・・ 21.83 × 50 = 1091.5 cm

- y方向・・・ 17.38 × 50 = 891.5 cm

手順4

設計壁量と必要壁量の比較検討

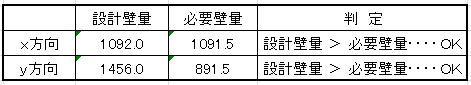

数字が全部出揃ったので、比較してみましょう。

必要壁量は、床面積によるものと見付面積によるものとのどちらか大きいほうを使います。

床面積による必要壁量は 291.5 なので、見付面積による必要壁量のほうが大きいですね。

設計壁量と比較してみると・・・・

x方向、y方向ともに設計壁量のほうが大きいので、一応建築基準法施行令に定められた規定による安全確認はできました。

ただし数字をみると、x方向は設計壁量と必要壁量がほとんど同じで、かろうじてセーフなんだということが分かります。

実際の軸組みでは、念のためx方向(この場合南北の壁)の筋交いをタスキ掛けにして耐震性を高めることにします。

次は土台の継ぎ手位置を決めたり、基礎に設置するアンカーボルトの位置を決めたりしましょう。

次へ ⇒ 土台継手とアンカーボルトの位置決め

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。