側溝に蓋を付けたい! 簡単に自作する方法をご紹介

側溝というのは蓋が付いていないとけっこう危険なことがありますね。

子供やお年寄り、あるいは酔っ払い(笑)が誤って足を入れてしまうと、大怪我につながることがあります。

蓋を付ければ解決するのだけれど、側溝のある道路自体が市道であれば市が管理、県道であれば県が管理しているので、公道の側溝に個人が勝手に付けることはできません。

でも自宅周りの私道側溝であれば個人で蓋を付けることもできるので、安価で簡単に蓋を自作する事例と、あわせて市販の蓋のことについてご紹介します。

目的や費用に応じて、出来るだけコストパフォーマンスの良い方法で解決したいですね。

市販の蓋を買ってきて取付ける場合

最も手軽な方法ですね。 市販の蓋には、コンクリート蓋とグレーチングがあります。

コンクリート蓋

これは近所のホームセンターで売られていたコンクリート蓋です。 溝巾240mmのU字溝対応の蓋だと長さ60cmのもの一枚が 1,738円。 1m当たりでいうと

2,897円ということになります。

( 2022年9月時点)

グレーチングとコンクリート蓋を比べるとグレーチングの方が高価。

コンクリート蓋は比較的安価だけど、厚みがあるので条件によっては使いにくいです。

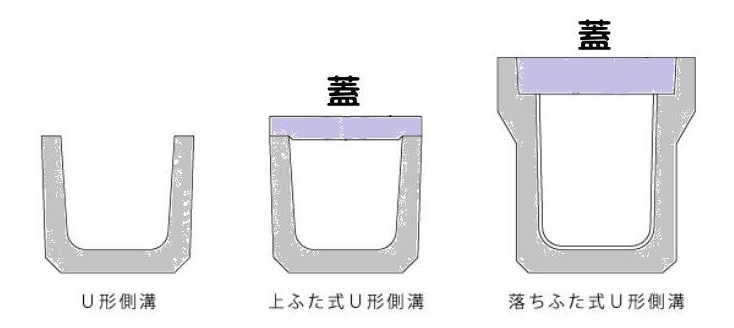

側溝には単純なU型溝と落ち蓋式のU型溝がありますが、落ち蓋式ならばコンクリート蓋を入れても(落とし込んでも)道路面とフラットなので良いですが、単純なU型溝にコンクリート蓋を乗せるとその厚み分出っ張るので、段差が付いても構わないよ・・・というならOKだけど、そうでないなら使えないですね。

グレーチング

グレーチングはコンクリート蓋よりも軽くて段差もほとんどないので扱いやすく、排水性も抜群!

良いことが多い分だけ高価であり、そのためか盗まれやすい(!)というデメリットもあります。

グレーチングの選び方

※ 落ち蓋式側溝に入れるタイプもあるけど、ここでは単純なU字溝で使うものを対象にしています。

サイズ(溝巾)を選ぼう

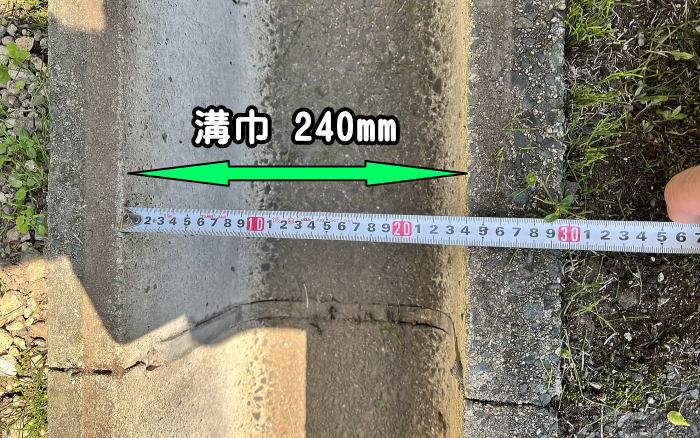

側溝の溝巾を測り、その規格に合うものを選びます。

例えばこの画像では側溝の溝巾は240mmなので、溝巾は240mm用のグレーチングにします。他にも150mm用とか、300mm用とかいろいろあります。

用途にあった耐荷重を選ぼう

グレーチングの耐荷重による分類はT25、T20、T14、T6、T2、歩道用とあり、例えばT25というのは総重量25トンまでの車両の通過がOK。 T2は総重量2トンまでの車両の通過がOK・・という具合。

人しか通らないなら歩道用で用が足ります。 歩道用なら比較的安価に手に入りますよ。

車庫の出入り口などで自家用車(普通車)が通るというならT2を選べば良いでしょう。

編目の形状の違い

天板のスリットが単純な「細目タイプ」と、ギザギザが付いて滑りにくい「ノンスリップタイプ」があります。

もちろん、ノンスリップタイプの方がやや高価。

細目タイプ

ノンスリップタイプ

蓋を自作する

ここでいう自作の蓋はあくまで歩道用 人が乗っても大丈夫というだけで、車が乗ることはないという前提です。

- 毎日屋外で紫外線や雨にさらされるため耐久性が必要

- 道路との段差を少なくするため、できるだけ薄い材料であること

- 自作のメリットを生かすため、安価にできること

この条件をクリアする方法として、パネコート(塗装コンパネ)と角材で作り、ペンキで塗装します。

多分この方法が最もコストパフォーマンスが優れているかと・・・

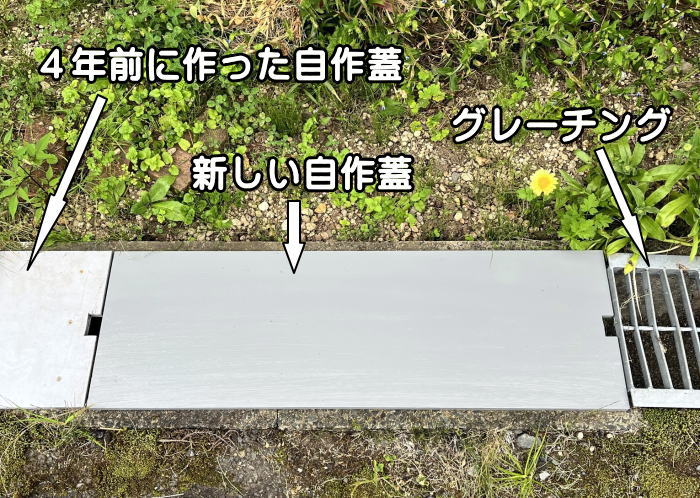

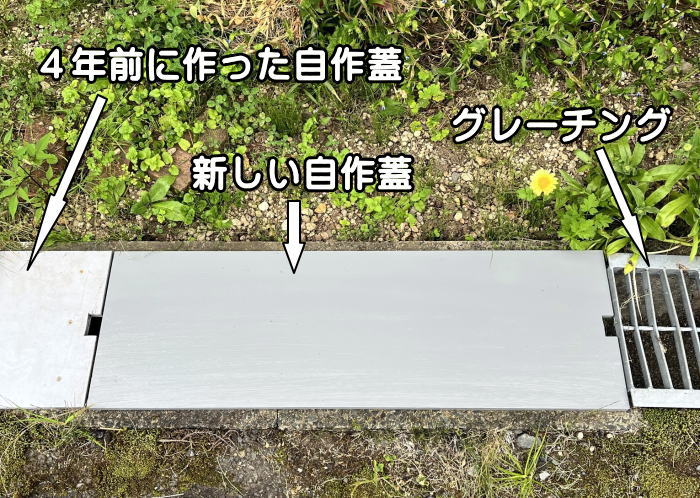

以前作った自作蓋はもう4年経過しましたが、まだまだ使えそうです。

市販の蓋と自作蓋の費用の比較

溝巾240mmの歩道用という条件で、市販のグレーチング、コンクリート蓋、自作蓋の3者について、長さ1m当たりの費用を比較してみたのがこちらです。( 2022年9月時点)

- グレーチング 4,010円+配送料1.000円程度( Amazonの場合 )

- コンクリート蓋 2,897円 (ホームセンター)

- 自作蓋 795円 (ホームセンターで購入した材料費の実績。内訳はページ最後を参照)

- ちなみにグレーチングの乗用車用(T2)は1m当たり5,200円+配送料1.000円程度( Amazonの場合 )

自作蓋の作り方

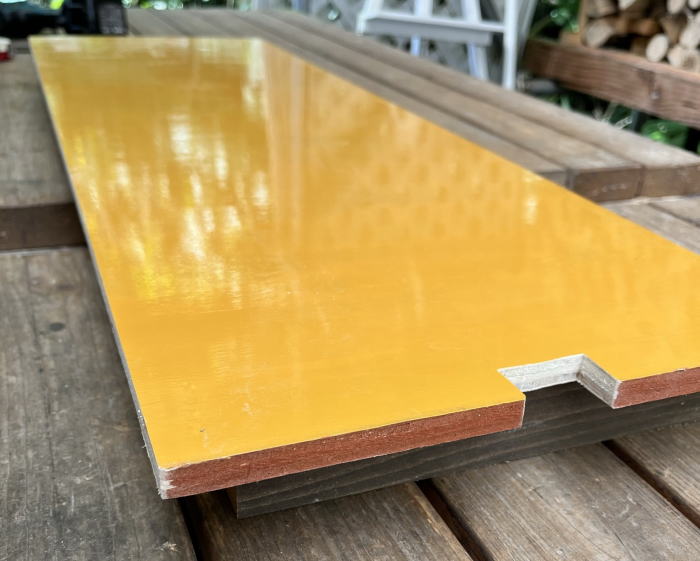

ここでは溝巾240mmのU字溝に被せる蓋を自作します。 メインの材料はパネコート。

塗装コンパネとも呼ばれるこの合板は、コンクリート型枠として使用されるだけあって塗装膜も強くかなり耐久性があるのです。

パネコートの一枚のサイズは、コンパネと同様に厚さが12mmで 900mm×1800mmです。

この上にさらにペイント塗装して美観を良くするとともに、耐久性をさらにアップさせようというわけです。

使用していて表面の塗装膜が剥げてきたら、ペイントし直すことによって下地のパネコート塗装膜を守り、長い年月の使用に耐える作戦です。

ネットで買うと送料もかかり割高ですが、普通にホームセンターでもっと安く買えますし、自分で運べるなら送料も不要なのでお勧め。

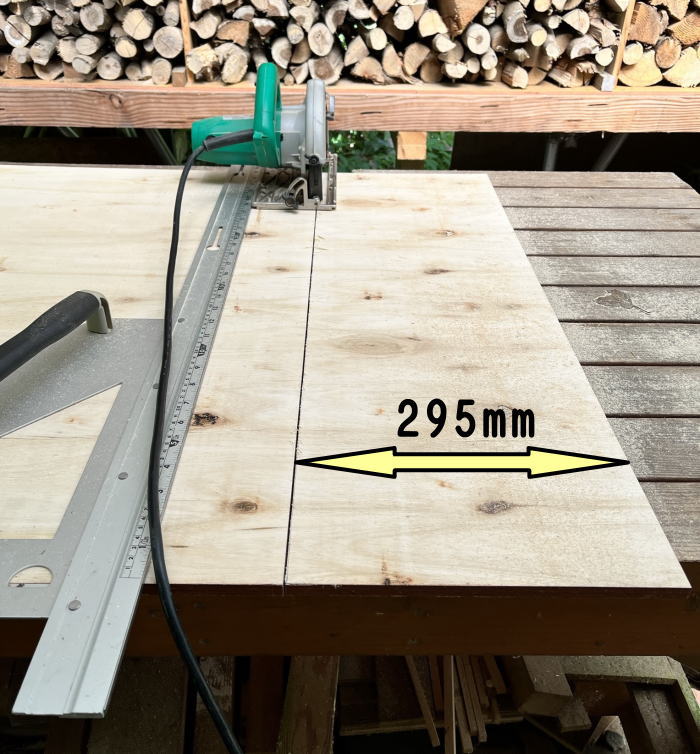

巾 295mmでカットします。 長径は 900mmになります。 これが側溝蓋一個分。

パネコートの長径が 1800mmなので、一枚のパネコートから側溝蓋が6個取れることになります。

一方の端部にはこのように欠き込みを入れておきます。 これはジグソーでカットしましたが、欠き込みの形状は好きなようにして良いと思います。

目的は、蓋を取り外すときに指を入れて取り外しやすくすることと、雨水が側溝に落ちる場所を作ることです。

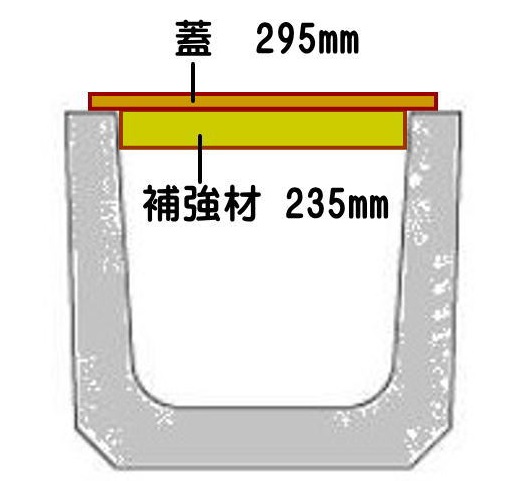

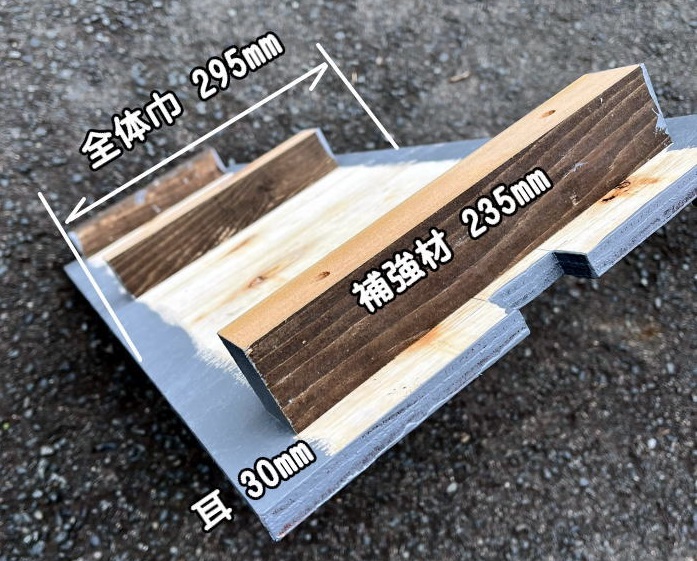

蓋の底には補強材を取付けます。 補強材の役割は荷重に耐えることと、蓋の横ずれを防ぐことです。

U字溝の溝巾が 240mmなので、この中に入れる補強材は 240mmピッタリではダメで、わずかに狭い 235mmにします。

蓋の「耳」の部分を 30mmずつ取り、蓋の巾は 295mmとなります。

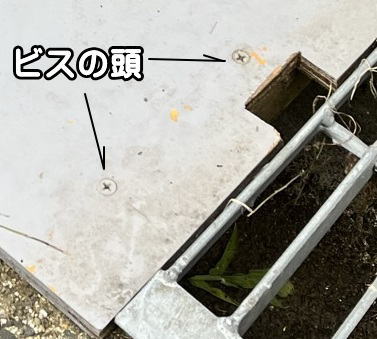

蓋表面(パネコート)と補強材(角材)の接合は普通にビス留めでいいんですが、表面側にできるだけ傷を付けないようにするため、ビスは補強材側から打ち込むのが良いですね。

今回は35mmのスリムねじで固定するので、これを打った際にビスの先端がパネコートに食い込むが貫通しない程度になるよう計算し、ダボ穴を開けています。

長さ調整のためのダボ穴開けなので、穴埋めはしません。

パネコートの裏面に、補強材の取付け位置を墨付け。 「耳」が3cmなので端から3cmの位置にマークします。

ちなみに使用している定規は愛用のスケールストッパー。 決まった位置に正確に効率良く墨付けするのに大変便利。(^^)

補強材のダボ穴からビスを打ち込んで固定。 先端がパネコートの表面に突き出ていないか確認します。

こんな感じになりました。 あとはペイント塗装すれば良いだけ。

周辺の舗装道路やグレーチングに近いグレーの色で塗りました。

昔から油性ペイントのほうが耐久性が高いと言われているけど、今は水性ペイントも性能アップしていて、扱いやすい水性ペイントでも十分。

側溝に掛かる「耳」の部分を左右それぞれ3cmずつ取り、中間に補強材。

この自作蓋は1枚の長さが90cm、巾が約30cmになります。

雨や紫外線が当たるのは表側だけなので、裏側はそれほど耐久性にこだわる必要はないかと思いますが、それでも今回は水湿に強いウェスタンレッドシダー(以前ウッドデッキを作ったときの残材)を適当なサイズにカットして用いました。

水に強い樹種として、杉などでも大丈夫と思います。(ツーバイ材はやめといたほうが良いかと・・)

側溝に入れてみました。 ちなみに左に見えているのは4年前に作った自作蓋。

4年前に作った自作蓋の表と裏は、今現在こんな感じになっています。特に腐ったということもなく、まだ数年はいけそうな気がします。

改善点としては裏面の、側溝と接触する部分も塗装しておくべきでした。

表面のペンキが剥がれてきたら、再度塗り重ねてパネコート本体の塗装膜を守るようにしていけば長持ちするんじゃないでしょうか。

ただし、前回は固定のためのビスを表側から打ったので、ここから水が浸透していく可能性が高いです。

やはり今回ご紹介したようにビスは補強材側から打ち、表側には弱点を作らないようにする方が良いでしょう。

あと、側面はパネコート合板の断面なので、ここも弱点です。 ペンキは重ね塗りしてしっかり保護しましょう。 さらに丁寧にやるなら、シーラーを塗ってからペイント塗装すればベスト。

自作蓋の費用(材料費)内訳

パネコート1枚で蓋が6個(延長5.4m分)できるので、以下は6個分で示しています。単価は2022年9月の実績。

※ 補強材は今回は在庫のWRCを使用したが、杉角材を購入した場合として計算。

- パネコート(塗装コンパネ)900×1800mm 1枚 2.398円 (ホームセンター)

- 杉野縁 30×40mm 総延長4.4m @ 253円/2mを3本で 759円 (同上)

- ペンキ 0.2リットル缶(1.5~2.0㎡用)1缶 932円 (同上)

- スリムねじ35mm 54本 約200円

- 合計 4,289円

- 側溝1m当たりは、4,289円÷5.4m=795円

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。