木材加工(墨付け刻み)

スギの間伐材を使って3坪の木製物置小屋を手作りしました。

製材した材木の刻み加工に加え、2本の丸太柱を立てることにしたので、丸太へもホゾを作りました。

軸組み工法は刻みに手間がかかるけど、一日で屋根下地まで出来てしまうので雨を気にしなくていい利点があります。

この小屋は私にとっての3棟目なので、刻みも慣れてきて能率よくできました(^o^)

角材の墨付け・刻み

丸太ではなく、きちんと四角に製材された材木は加工は簡単です。

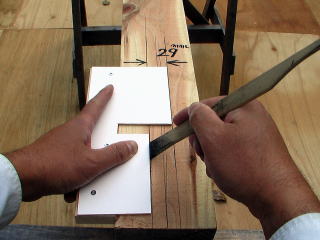

これは梁の加工中。 中心線に墨を打ち、墨線を基準にして1寸(30ミリ)巾のほぞ穴をあけています。

工具は手動カクノミ

ネットオークションで1万5500円で落札した中古のやつですが、よく働きます。(^o^)

ほぞの墨付けをしています。

カーペンター定規があれば楽だけど、私は持っていないので、手際よく大量に墨付けするために墨付け用の小道具を自作して使っています。

定規のガイドを当てる面を常に同じにする必要がありますが、けっこう重宝しています。

ほぞ穴が30ミリなので、ほぞの厚さを29ミリとしています。

まずは丸ノコと手ノコを使って、こういう形にしておいて・・

最後に再び縦挽きして、ほぞの巾を正確に切り出します。

ほぞ穴の巾が80ミリ丁度なので、ほぞは80.5ミリにしました。

つまり、ほぞは厚み方向にはやや薄く(余裕をもって)、巾方向にはキツク作るのです。

木材の軸方向で締め付けるということです。

もしその反対に、ほぞの厚さをキツクしてしまうと、下手をすると♀の材木が割れてしまいます。

丸太の墨付け・刻み

丸太への墨付け刻みは難しいです。

なにしろ平らな面がないので丸ノコのベースが乗らないし、正確に直角に切るのは難しいです。

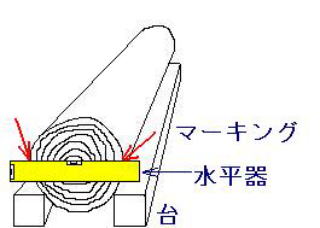

とにかく基準をつくるために、丸太を固定して水平器で水平と垂直のラインを両小口に墨付けしました。

この墨どおしを結べば、柱上下のほぞは捩れることがないというわけです。

丸太は安定が悪いので、角材を2本並べた台の間に置いて、動かないようにします。

水平器をあてて両端にマーキング

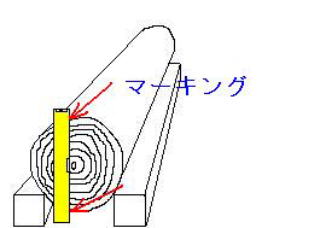

同じように、丸太の反対側の小口にもマーキング

今度は、水平器を垂直にしてマーキング。 なるべく丸太の真ん中を通るように・・

当然、反対側の小口も同様に・・・

両小口のマークを結んで墨打ちすれば、基準線ができます。 基準線を中心にホゾの墨付けをすればOK

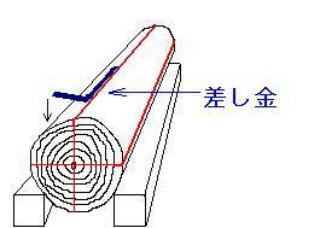

横断面については、基準線に差し金の長手を合わせて、差し金の妻手を回せば墨付けできます。 差し金はよく曲がるのでこういうとき便利。

丸太に丸ノコは使えない(というより使うのは危険)ので、ひたすら手ノコで加工。

このように2段ほぞを作りました。

森林ボランティアグループのおじさんが通いで助っ人に来てくれました。 丸太の手ノコ縦挽きは大仕事だけど2人交替でやると楽でいいですね。

今度は丸太の表面をきれいにします。

薄皮をはがすのにどういう方法がいいか考えましたが・・・

① バーナーで焼いてしまう。⇒ いいんだけど、木の肌をそのまま見せて透明塗料で仕上げる予定なので、焼くのはNG

② 「皮むき」という名の刃物を使う。⇒ やってみたけど、けっこう大変。技術が要るし、節の周りはきれいに取れない。

③ ディスクグラインダーでサンディングする。⇒ パワフルで効率よく、仕上がりもGood!

ということで③の方法を採用しました。

出来上がり!

こんな感じで、刻みを終了。 あとはトラックで現場に運んで建てるのみ!

はたしてうまく合っているかな? 棟上げの前は毎回ドキドキします。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。