インターホンの交換・取付け 手順と予備知識 DIYでやる方法を解説します

ワイヤレスモニター付きテレビドアホン 玄関子機(旧・新)の様子

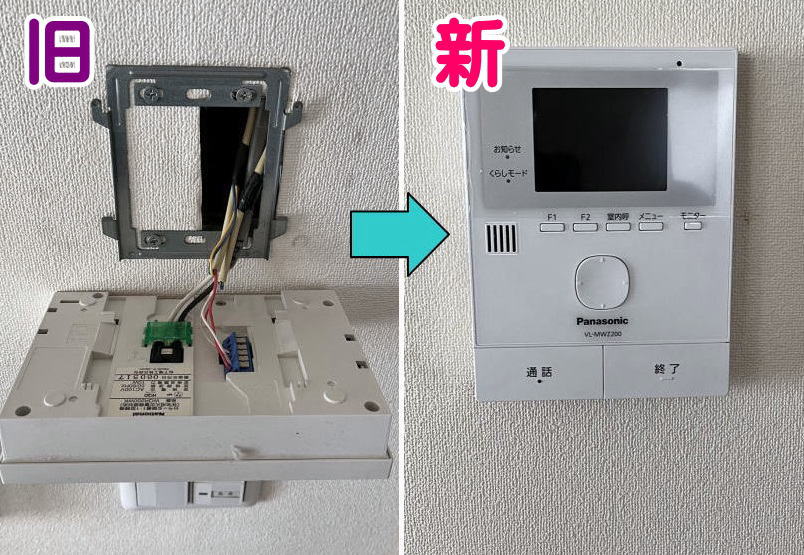

モニター親機(旧・新)の様子

一般家庭用のインターホンはDIYで交換することも、あるいは新規で取付けることも出来ます。 ただし条件によります。

交換作業は特殊な道具も必要なく、難しい技術も要りません。 ちょっとした知識さえあれば可能なので、 その知識と実際の交換作業の手順を、たくさんの写真付きでご紹介します。

インターホン交換の予備知識

DIYでやるための条件

電気工事士の資格を持っているかどうかで大きく違います。

屋内配線の電源ケーブルを切ったり繋いだりする行為は、電気工事士(第二種以上)の資格者でないと出来ないとされているので、要は、取付けるインターホンの電源をどこから取っているかということがポイントになるわけです。

具体的には以下のとおり

- 電源をコンセントから取るタイプ

- 電源が乾電池である

- 電源が直結式 (屋内配線から取っている)

市販されているインターホンは電源直結式のものが多いと思いますが、

市販のインターホンは直結にするかコンセントから取るか選択できるタイプもあるので、電気工事士の資格がなくてもそういうタイプを選べばご自分で出来ることになります。

このページの事例で紹介するインターホンも、まさにそういうタイプ。

電源以外にも、インターホン交換には、チャイムコードと呼ばれる通信線を接続する作業があるんですが、こちらの線の扱いには資格が要りません。感電の恐れもほとんど無いです。

なお、たとえ電気工事士の資格を持っていても、交換作業をするのは、親機1個、玄関子機(ドアホン)1個に加えて、せいぜいワイヤレス子機や増設スピーカーがある程度のものにしておくのが良いかと思います。

インターホンには固定電話やガス警報器と連動しているものもあるので、そういう複雑なケースの場合は失敗のリスクを恐れて業者さんにお願いするのが無難かと思います。

必要な道具

必ず必要な道具

1、ドライバー(+)

ネジを締めたり緩めたりするため

2、ドライバー(-)

配線を端子から抜くときにボタンを押し込むためと、玄関子機のネジカバーを外すため

状況に応じて必要な道具

既存の配線の芯線の長さが新しいインターホンに合わなくて調整する場合、ワイヤーストリッパーとペンチが必要。

実際の交換作業手順

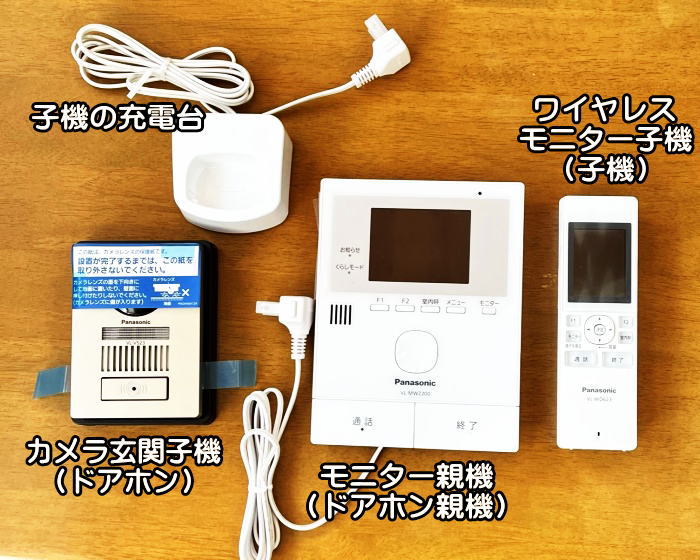

これが今回取付けるインターホン。

商品名はパナソニックの、「ワイヤレスモニター付きテレビドアホン」

品番は VL-SWZ200KL です。

構成される機材は、モニター親機、カメラ玄関子機、ワイヤレスモニター子機、子機の充電台からなります。

以下、このページではこれらの機材の名称を以下のように略して呼びます。

カメラ玄関子機 ⇒ ドアホン

モニター親機 ⇒ 親機

ワイヤレスモニター子機 ⇒ 子機

ドアホンは当然ながらカメラ付き。 その映像が、家の中に設置した親機と子機のそれぞれに映ります。

また、親機と子機は、それぞれで電話のように使えるので、家の中の離れた部屋どおしでモニター付きの会話ができるというわけです。

知人に頼まれてインターホンを交換しましたので、その経過をご紹介します。

今回のケースは屋内配線から電源を取るので、このやり方は電気工事士の資格が必要なパターンになりますが、コンセントから取る場合でも内容的にはほとんど同じです。

このインターホンはコンセントから電源を取るように設置することも出来るので、その場合は資格不要。

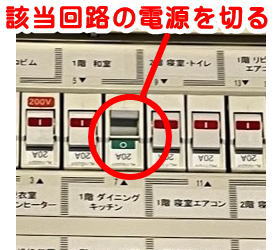

まずは電源を落とす

作業を始める前には、インターホンに来ている電源を必ず落としましょう。 これをやらずに作業するのは危険極まりないです。

該当する回路を見つけるには、電気回路図があればすぐ分かりますが、図面が無い場合でも、それらしいブレーカーをひとつひとつ落として確認すれば良いわけです。

誰かに玄関のドアホンのボタンを押してもらって、室内の親機が反応するかどうかで判断しても良いですが、親機に「モニター」ボタンがあれば、ボタンを押したときにモニターに何も映らなければ電源が落ちていることになるので、それで判断するのが手っ取り早いです。

古い親機の取り外し

古いインターホンの親機を取り外します。 外し方は、上にスライドさせるだけ。

軽く押しただけでは動かないので、力を入れて、ゆっくりと上に押しましょう。

家庭用インターホンのほとんどは、このようにして取り外す仕組みです。

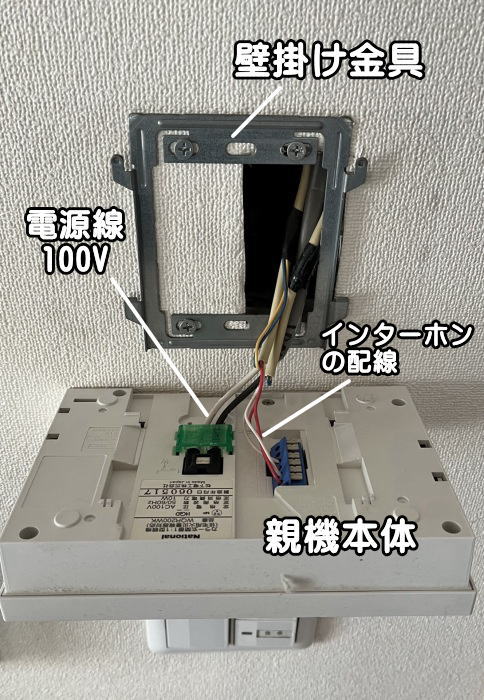

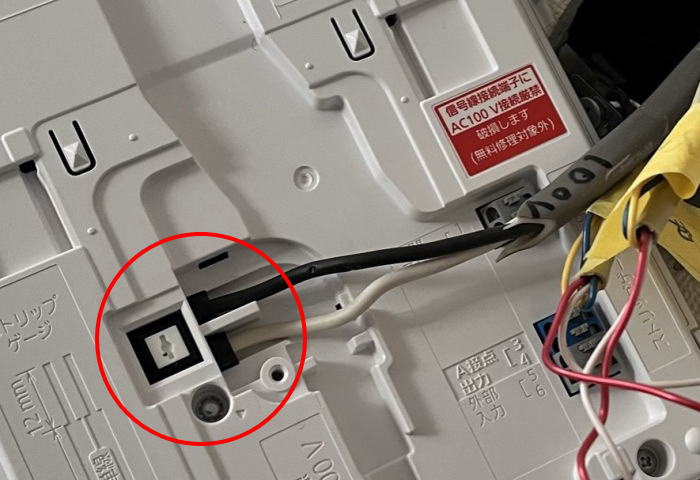

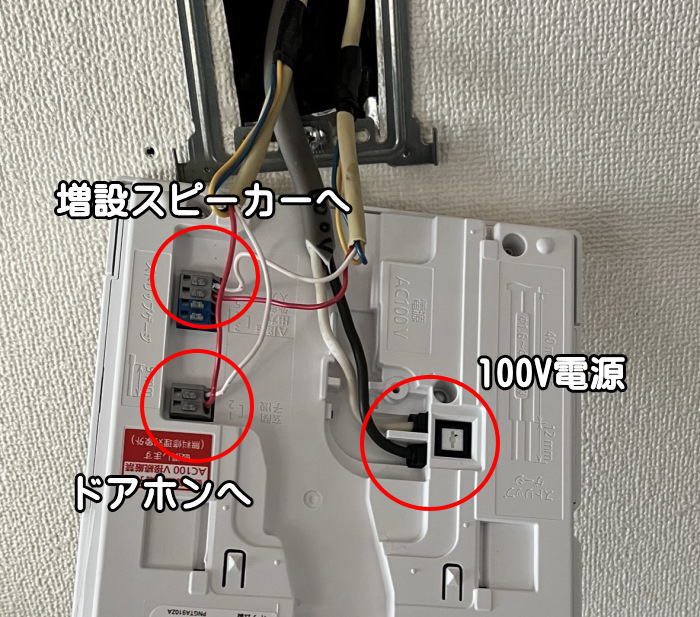

親機を取り外すと、裏側はこうなっています。

壁の中から2種類の配線が伸びて親機に繋がっているんですが、ひとつは100ボルトの電源線。

もうひとつは、ドアホンなどと繋ぐインターホン用の配線です。 両者はもちろん線の種類(太さ)が違います。

壁面には壁掛け金具がネジで固定してあり、金具に付いている4つの爪に親機を引っ掛けて落とし込むと固定される仕組み。

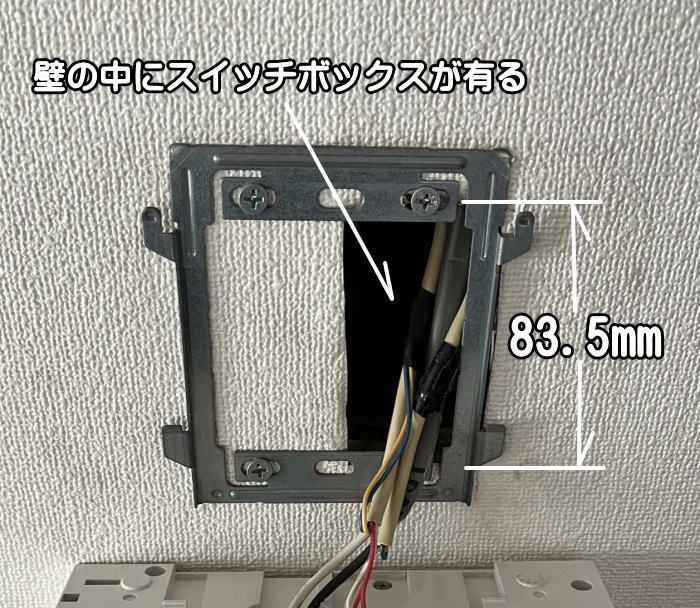

壁掛け金具はどうやって壁面に固定されているかというと、壁の中にあるスイッチボックスにネジで固定されています。

多くの家では、壁は石膏ボードだと思いますが、石膏ボードに直接ネジを打っても効かないので、ネジの「受け」になるものが必要なわけです。

スイッチボックス自体は柱や間柱にネジで固定されているので、しっかりしていて動きません。

※ この古い壁掛け金具はたまたま4つのネジが見えますが、固定に効いているのはスイッチボックスに打ってある右側の2本です。 左側の2本は石膏ボードに直接なので、気休めみたいなもの。

壁の中に指を突っ込んでみても、ボックスらしきものに当たらなかった場合は、スイッチボックスではなく「はさみ金具」で固定されています。

その場合は、壁掛け金具を取り外す際に注意が必要で、2本目のネジを抜く前に中の「はさみ金具」を指でつかみ、落ちないようにしながら抜き取りましょう。

そうしないと「はさみ金具」が壁の中の底まで落ちてしまって取り出せません。

万一そうなっても、後述するように新たに「はさみ金具」を購入すれば良いですが、その間作業できなくなります。

スイッチボックスとはこういうもの

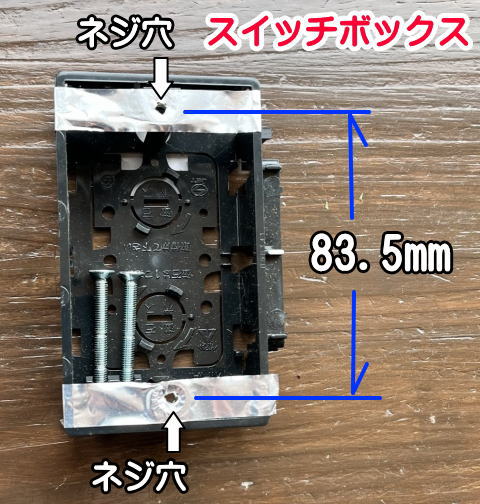

ちなみにこれがスイッチボックス。

屋内配線の埋め込みコンセントやスイッチ類の裏側、壁の中には必ずといっていいくらい入っています。

上下2つのネジ穴があり、サイズは規格化されていて上下のネジ穴間隔は83.5mmです。

だからインターホン親機の壁掛け金具のネジ穴間隔も、83.5mmになっています。

もしも壁の中にスイッチボックスが無かったら?

石膏ボードに直接ネジ(=ビス)を打っても効きません。

埋込みコンセント等を増設するときと同様に、「はさみ金具」を使うと良いです。

メーカーによっては購入したインターホンの別売品として「はさみ金具」を用意していますが、上下のネジの間隔は規格化されているので、汎用品の「はさみ金具」でも大丈夫。

「はさみ金具」の使い方は、こちらのページを参照してください。

⇒ はさみ金具(コンセントの増設のページ)

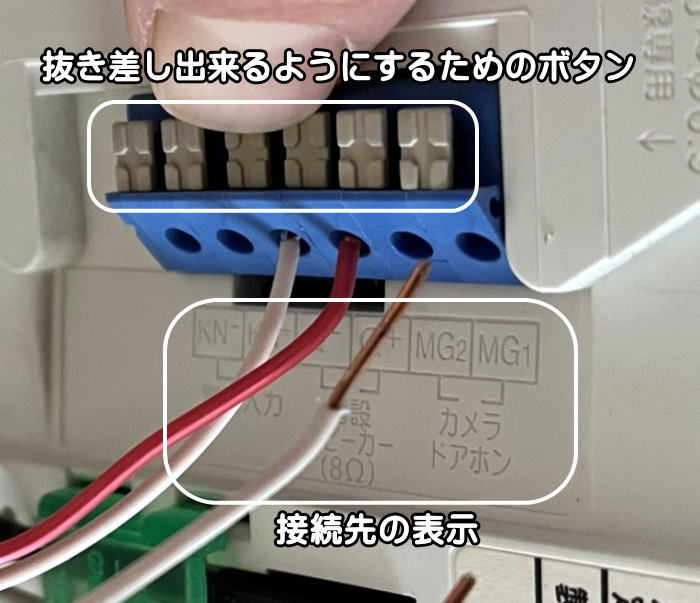

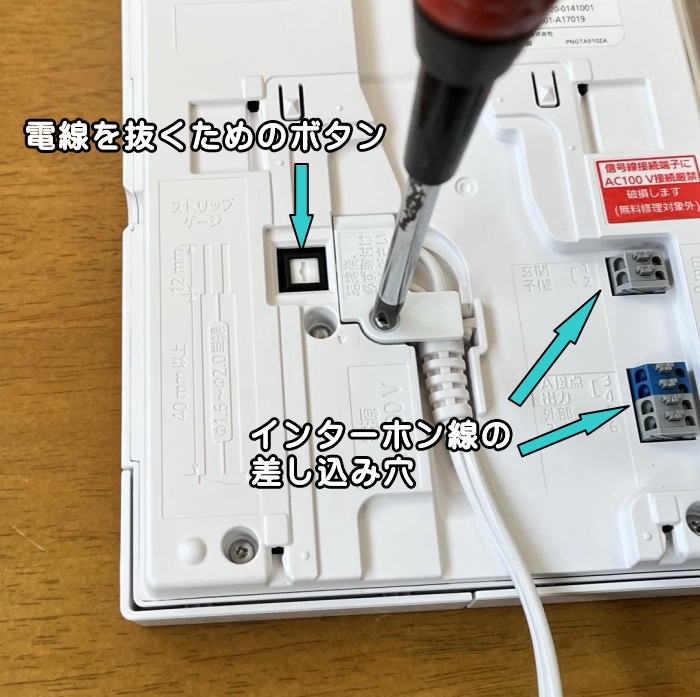

古い親機から配線材を抜き取ります。

配線差し込み口の隣にあるボタンを、マイナスドライバーなどで押しながら引っ張ると抜けるようになっています。

こういう仕組みはどの機種でも同じだと思います。

線がドアホンに行くひと組(2本)しかないなら問題ないですが、この事例では2階の増設スピーカーにも線が伸びていたので、こういう場合は注意!

差し込み口には、「カメラドアホン」とか「増設スピーカー」とか、指定された行き先が明示されているので、抜き取る前に、どの線がどこに行っている線なのか、後で判らなくなることがないように、線の根元のほうにマスキングテープなどを貼ってメモしておくと良いです。

同じようにして100ボルト電源線も抜き取ります。

最後に壁掛け金具を取り外します。 これで古い親機の取り外しは完了。

新しい親機の取付け

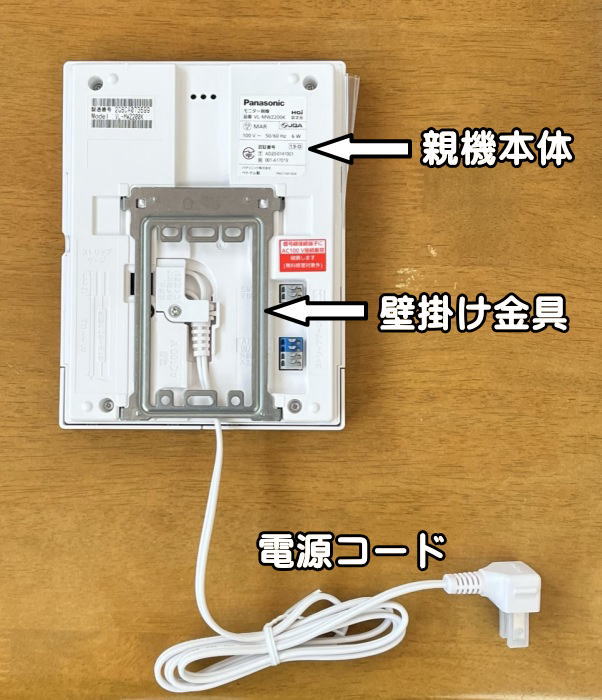

新しく取付ける親機の背面はこうなっていて、壁掛け金具は下にずらせば取り外せます。

電源コードも付いていて、電源をコンセントから取る場合はこのまま使用し、屋内配線から取る場合はこのコードを取り外して屋内配線と繋ぎます。

電気工事士の資格が無い人でも、電源コードを使ってコンセントから電気を取るようにすれば良いですね。

今回は屋内配線から電源を取るので、電源コードを取り外してしまいます。

コード接続部分にあるカバーのネジを外し・・・

カバーを外して、電線抜き差し用ボタンをマイナスドライバーの先端で押しながら引き抜きます。

写真がピンボケですね。(^_^;

今引き抜いた穴に、屋内配線の電線を挿入するわけです。

新しい親機の壁掛け金具を取付けました。 ネジを打つだけなので簡単。

写真を取り忘れましたが、固定する際は、金具の上端に小さな水平器を添えて水平を確認しながらやると良いです。

ネジ穴は長穴になっているので、少しずれただけでも金具は水平に固定されませんからね。

金具が水平じゃないと、親機を取付けた際に親機が傾いて見えるのでかっこ悪いです。

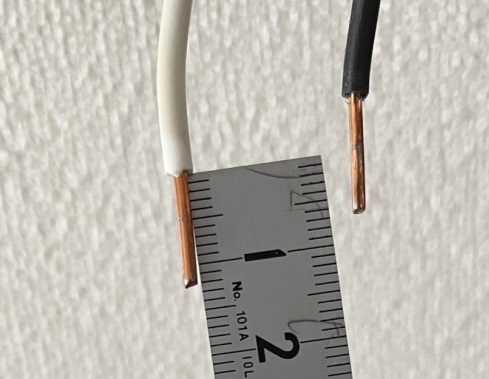

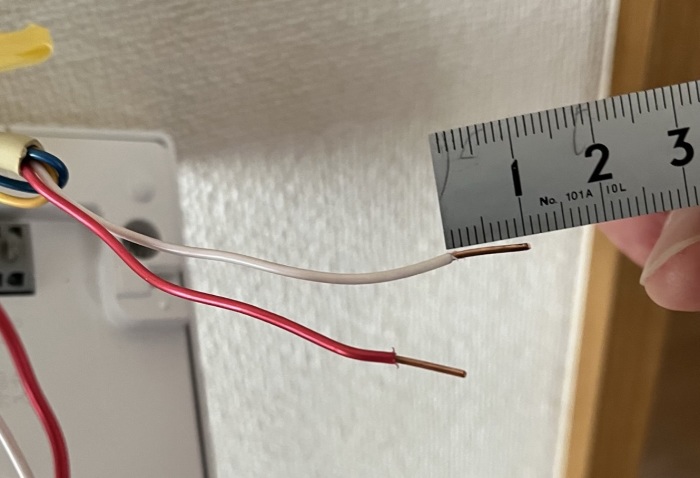

引き抜いた電源線の、被覆が剥かれている部分(=芯線)の長さを測ります。 これは12mmですね。

新しい親機の取り付け説明書に書かれている、「被覆を剥く長さ」を確認します。 こちらも12mmでした。

なので今回は、新たに被覆を剥いたりする必要はなく、このまま使うことにします。

電線を差し込む機器は、被覆を剥いた芯線の長さが指定されているので、これを必ず守ります。

芯線が長すぎると余った部分の芯線(裸線)が露出して危険だし、反対に短すぎると発熱の原因になりこちらも危険。

新しい親機の、芯線の指定された長さが現状と違っていた場合は、ペンチで切ったりワイヤーストリッパーを使って新たに被覆を剥いたりして調整します。

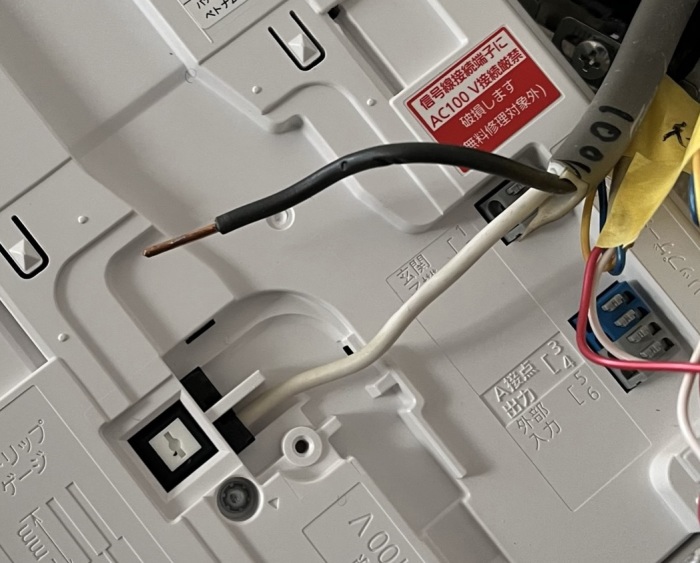

新しい親機に、屋内配線の電源線を差し込みます。 この写真はまず白線を差し込んだところ。

芯線の長さが指定どおりで、且つ、しっかり奥まで差し込まれていれば、裸線の部分が見えることはありません。

もし裸線が見えていれば差し込み不足ということ。

黒線も差し込み、電源線については完了

次にインターホンの通信用の線をチェック。 指定の芯線長さは9mmですが、こちらは10mmあったので、ペンチで先端を1mmほどカット。

ちなみに壁の中に配線されていたのは、芯線の太さが0.9mmの4芯ケーブルでした。 実際に使っているのは2芯だけなので、他の2芯は折り曲げて絶縁テープで巻いてあります。

インターホン配線に使う電線は?

インターホンの親機とドアホンを繋ぐ配線は、直径0.65mm~0.9mmの単芯線を使います。( より線はダメ ⇒ 親機の端子に挿せない )

この太さの銅線が2芯になったものが「チャイムコード」という名称で市販されているので、新たにインターホンを設置する場合はこれを屋内に配線すると良いでしょう。

インターホン用の配線材には4芯やそれ以上のものもありますが、ビジネスホンのような複雑な配線に使うものらしく、親機とドアホンだけとか増設スピーカーや子機が1個だけとか、そういうごく普通の一般家庭のインターホンなら2芯のチャイムコードで足ります。

交換する場合で、もしも既にある線では足りなくなって延長しなければならなくなった場合には、既にある線とチャイムコードとの接続は、単に捻ってテープを巻いただけだと通信が乱れることがあるのだそうです。

接続部には圧着スリーブを用いてかしめ、しっかりと繋ぐのがベスト。

インターホン通信線の接続も完了。

端子の横には、どこに行く線を挿すべきか印字されているので間違うことは無いです。

古いインターホンにも元々あった増設スピーカーとも繋いでおきました。 きちんと動作しました。

この端子は無極性なので、赤白2本の線をどちらに差し込んでもOK

最後に親機を壁掛け金具に引っ掛けて下にずらし、親機の取り付けは完了

古いドアホン(玄関子機)の取り外し

これが古いドアホン (カメラ付き玄関子機)

取り外しは、まず下端中央にある小さなカバーをマイナスドライバーで開けると・・・

ネジが出てきます。 このネジを抜くと本体が外れます。

本体が外れました。

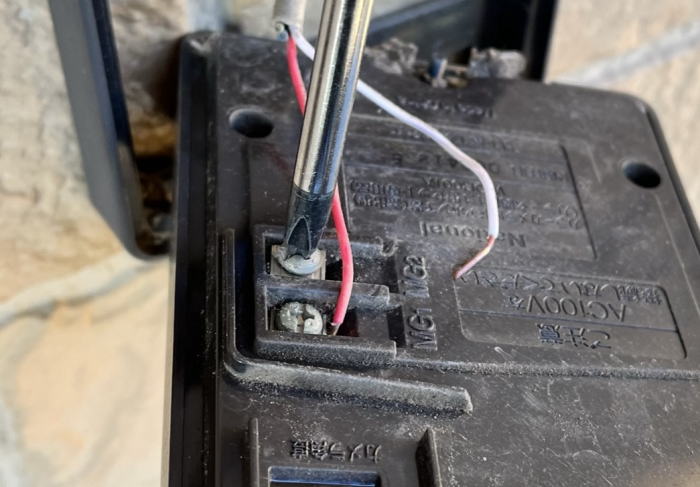

ネジを緩めて、配線材を取り外します。

さらに、壁に固定されている「露出ケース」もネジを抜いて取り外します。

新しいドアホン(玄関子機)の取付け

では新しいドアホンを取付けましょう。 新品はピカピカしてますね。(^^)

前面パネルを外し、本体下部のネジを抜くと・・・

本体が露出ケースから外れます。 まずは露出ケースを壁面に固定します。

露出ケースは上下2本のネジで固定するんですが、このネジの間隔も、スイッチボックスと同様に規格化された83.5mm。

なので古いドアホンのネジ穴ともぴったり一致します。

しかしながら、壁の材料である窯業形サイディングに対してはネジの効きが悪く、一旦ネジを引き抜いた穴に再びネジを打っても、最後は空回りするばかりでうまく固定出来ませんでした。

位置をずらしてネジを打ち変えることにします。

古いネジ穴から1cmほどずらしたところに下穴錐で下穴を開け、新たにネジを打ち込みました。

今度はしっかり効きます。

ドアホンの露出ケースも、親機の壁掛け金具と同様ネジ打ち部分は横長穴になっているので、多少傾けることが可能。

逆に言えば水平を確認しながらやらないとドアホンが傾いて固定されてしまうので、こちらも小型水平器を当てて水平を確認しながら固定することをお勧めします。

配線材の芯線を、ドアホン本体端子の金属板に差し込み、ネジを締めて固定。 これで接続完了。

ちなみにカメラレンズの角度も調整できるようになっています。

レバーを傾けると最大15度の範囲で上下左右調整できるんですが、今回は元の位置に取付けるため調整はしません。

本体を露出ケースにはめてネジを締め・・・

前面パネルを被せれば、ドアホンの取付け完了。

この後、ブレーカーを上げて電源を回復させ、動作確認。 すべて正常に動作しました。

ワイヤレスモニター子機

ワイヤレスモニター子機はこんな感じ。 子機は手に持ってどこへでも持ち運び可能。

子機は充電台から常に充電されており、子機本体にも乾電池が入ります。 充電台はコンセントから電源を取ります。

玄関のドアホンが押されると、親機とともに当然こちらもチャイムが鳴りモニターに映ります。

来客との通話はもちろん、来客時ではないときに親機との間でも通話ができます。

充電台はテーブルの上に置いておくこともできるし、この画像のように壁に固定することも出来ます。

ただしその場合は石膏ボードにネジを打ち込むための中空壁用ボードアンカーなどが別途必要ですが・・・

チャイムだけのインターホンも、モニター付きに変えられます

今回の事例のようなテレビモニター付きインターホンも、音だけのインターホンも、壁の中を通っている配線材は同じです。

なので、現在のインターホンがチャイムだけでモニター無しのタイプでも、モニター付き、あるいは今回の事例のように別の部屋にもワイヤレス子機を備えたモニター付きにも交換できるのです。

なお今回の事例のインターホンは電源コードも付いているので、電源をコンセントから取るのであれば電気工事士の資格は不要になります。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。