玄関ロータリー網戸の取付け

夏は玄関を開けっ放しにして網戸にし、風通しをよくしたいですね。

ボタンひとつでスルスルと開閉できるロータリー網戸は便利で、DIYでの取付けも簡単!

自分で取り付けるのは難しそうだ・・・と感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありませんよ。(^o^)┘

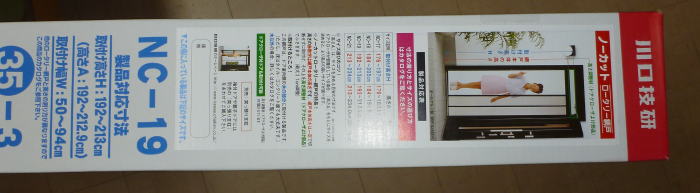

うちで取り付けたの川口技研さんの「ノーカットロータリー網戸 NC-19」でしたが、そのときの様子を細かく写真に残していたので、取付け作業の手順と要点を以下にまとめてみました。ご参考になれば幸いです。

※ 購入、取付けをしたのは2019年7月です。

玄関の寸法に合った品番を選ぼう!

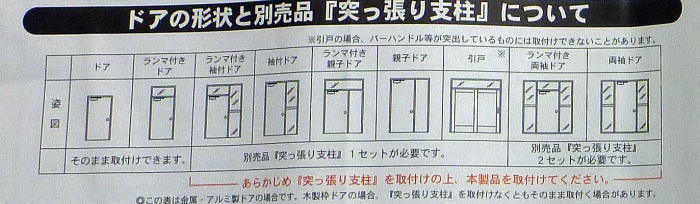

取付け云々の前に、まずは自宅の玄関に合ったタイプを選ばないといけません。

一口に玄関ドアといっても、小さくて単純なものから大きくて豪華なものまでありますからね。(^_^;

玄関の形状が『袖付き』か否かによって別売品が必要がどうかが変わってきます。

袖付きのドアだと別売品の「突っ張り支柱セット」が必要なんですが、うちの玄関はそんな豪華なものではなく単純な「欄間付きドア」なので、別売品は不要でした。

あとはドアの寸法によって合うタイプを選びます。

この網戸シリーズは品番によって対応寸法が違うので、自宅の玄関に合ったサイズを選びましょう。

うちの場合はNC-19が該当していました。

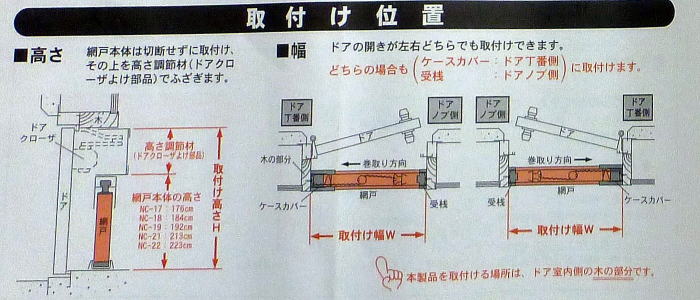

品番を選ぶときに高さ(=取付け高さ)を調べる必要がありますが、取付け高さというのは、玄関床面~上の木枠までのこと。(欄間は含みません。)

私が購入した NC-19 タイプは、網戸本体の高さが192cmですが、取付け高さの適用範囲は192~213cmとなっています。適用範囲にはある程度の巾があります。

取り付けるとき、網戸本体を玄関高さに合わせてカットするなんてことはありません。

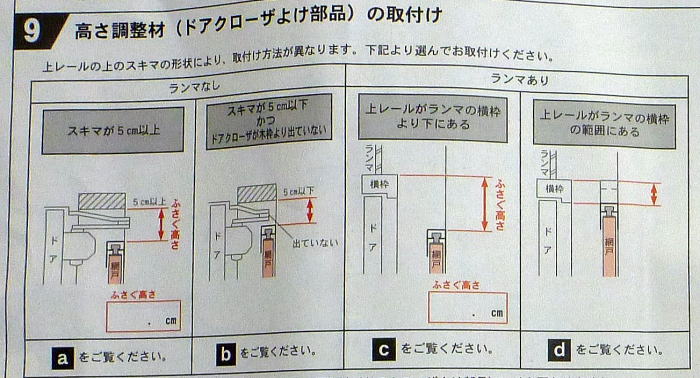

ではどうして取付け高さに巾があるかというと、『高さ調整材』というものがセットになってくるからです。

高さ調整材は『ドアクローザーよけ部品』ともいうらしく、部品を自分でカットして高さを自由に調整できるようになっているほか、ドアクローザーの出っ張りを避けて網戸を取り付けられるのです。

なので、ドアクローザーが木枠より外に(最大5cmまで)出っ張っていても取付けOK!

必要な工具はこれだけ!

この網戸の取付けに必要な工具といえば、

1、ドライバー(+)

2、ハサミ

3、カッターナイフ

これだけです。 ただし電動ドライバーがあると作業が速くて便利です。

アルミ製のレールを切る必要がありますが、金ノコも同封されてきます。

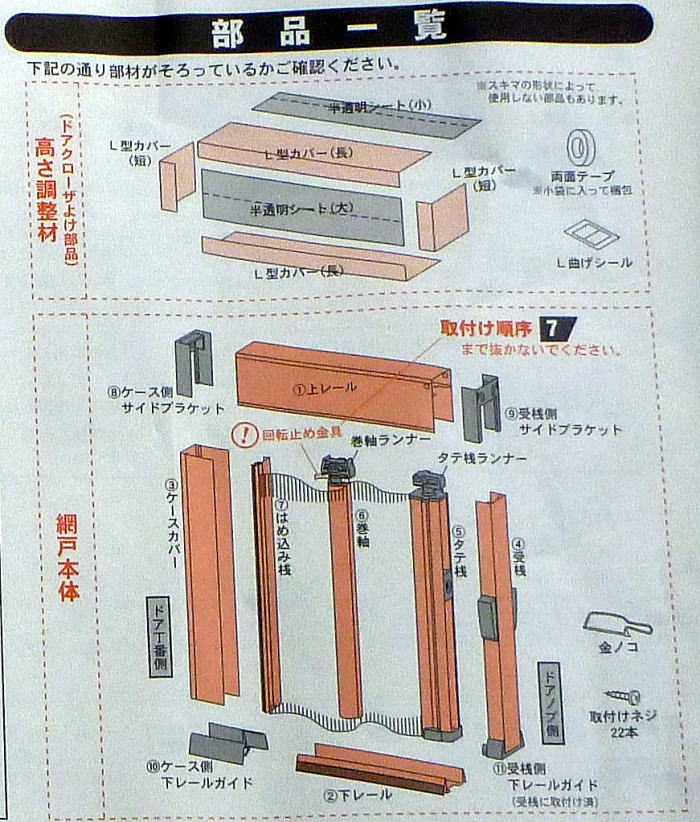

こんな部品が入っていました

開封してみると部品がたくさん入っていました。

ほとんどはアルミのレールと網戸本体ですが、ネジ類や両面テープなどももちろん同梱されています。

なんと! 部品切断用の金ノコまで同梱されていました。

実際に切るときは、もともと持っていた自分の金ノコを使ったので、切れ味のほどは分かりませんが・・・

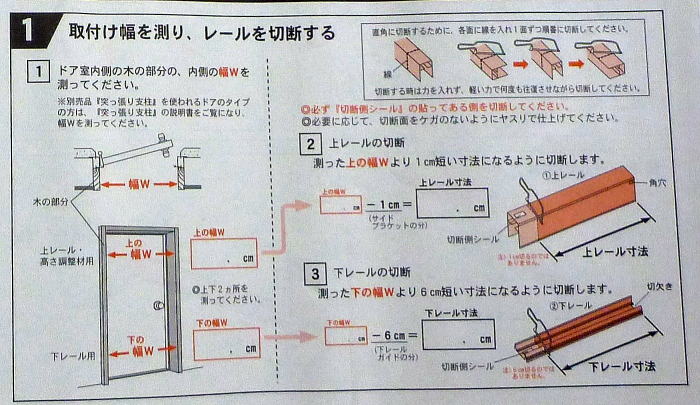

手順1 まずは寸法を測ってレールを切断

木枠の幅(W)を測って、所定のサイズに上下のレールを切断します。

NC-19の場合、上レールはW-1cm、下レールはW-6cmに切断するよう指示されています。

うちの場合はドアの木枠の幅が83.5cmでしたので、上レールは82.5cm、下レールは77.5cmに切断しました。

レールはアルミ製なので、金ノコで簡単にカットできます。

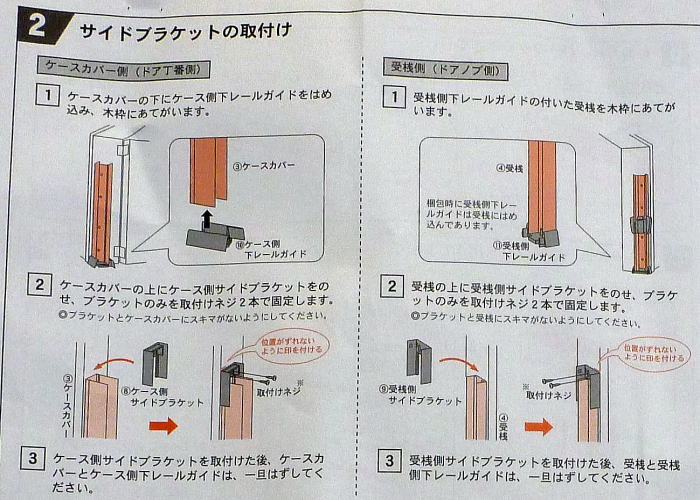

手順2 サイドブラケットを取り付けます

木枠の左右にもレールを取り付けるんですが、左右のうち、ドア丁番側には『ケースカバー』を、ドアノブ側にが『受桟』という名前のレールを取り付けることになっています。

これらをいっきに全部取り付けるのではなく、これらのレールの一番上に乗せる『サイドブラケット』という部品だけを先に取り付けるようになっているんです。

『ケースカバー』を木枠にあてがい、サイドブラケットの位置を決めてビスで固定します。

このとき大事なのは、左右のレールがしっかり垂直に取り付けられるように位置決めすることですね。

私の場合は、木枠の端から3cmの位置にレールを取り付けると決め、レールの上下を、ご覧のようなストッパー付き直尺で確認しながら固定位置を決めていました。

その後、ケースカバーは一旦取り外してしまいます。

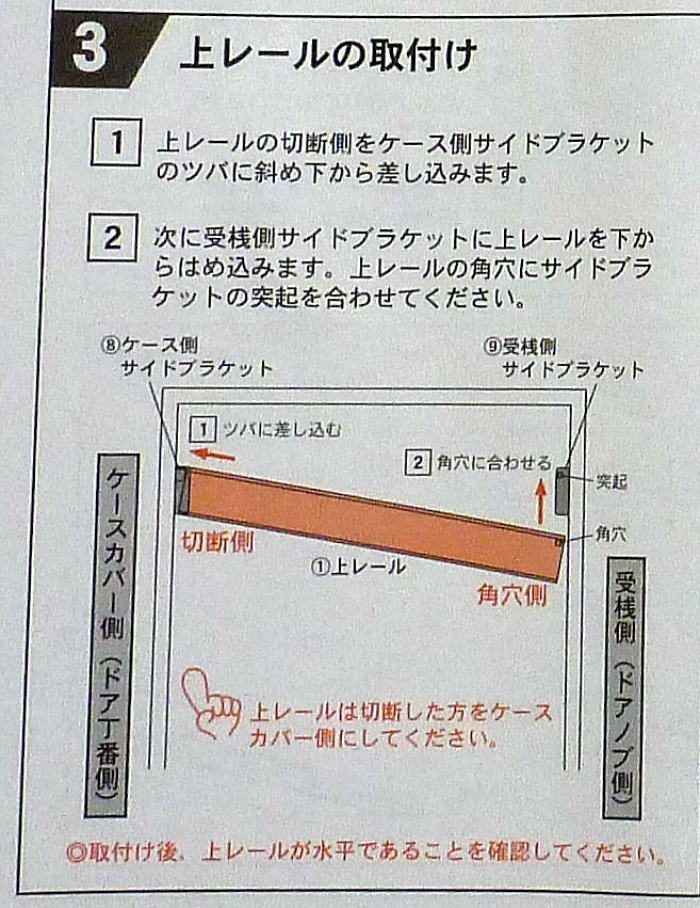

手順3 上レールを取り付けます

上レールを、サイドブラケットの斜め下から挿し込み、上に押し上げると、カチッ!とはまって固定されます。

簡単に取付け完了!

こんな感じで上レールが取り付きます。

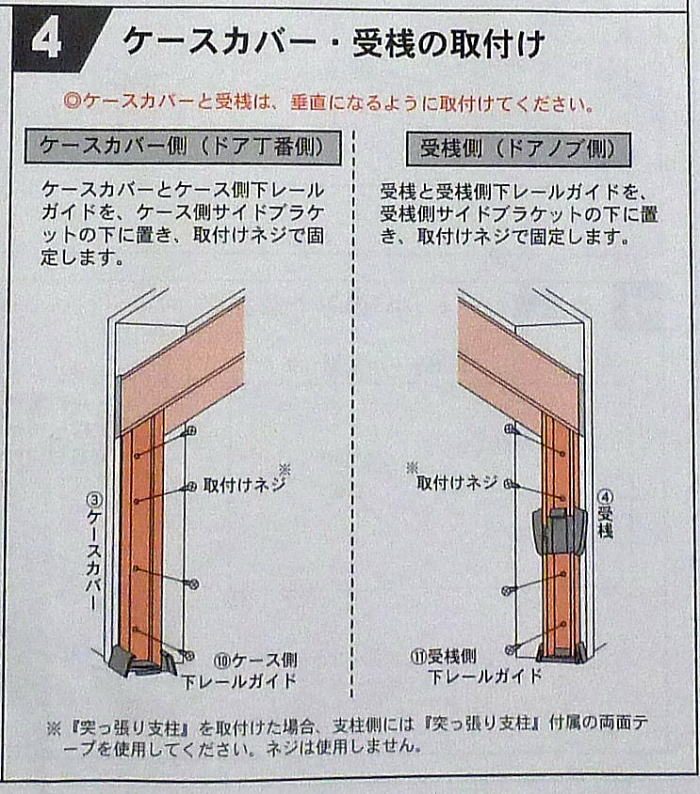

手順4 左右のレールを取り付けます

左右のレール(ケースカバーと受桟)を、それぞれ下端に『下レールガイド』を付け、付属のネジで固定します。

もちろん、垂直を確認しながらです。私の場合は木枠の端からの距離を一定にするという方法でしたが、水平器利用でも下げ振り利用でも、なんでも良いと思います。

ケースカバー(丁番側のレール)を取り付けています。

受桟(ドアノブ側のレール)を取り付けています。

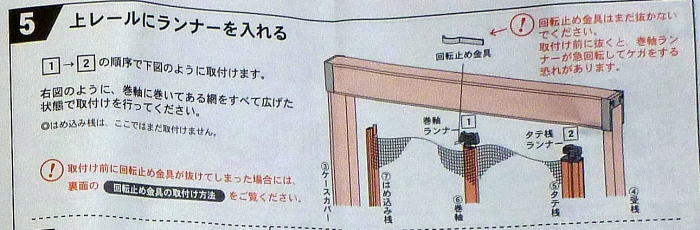

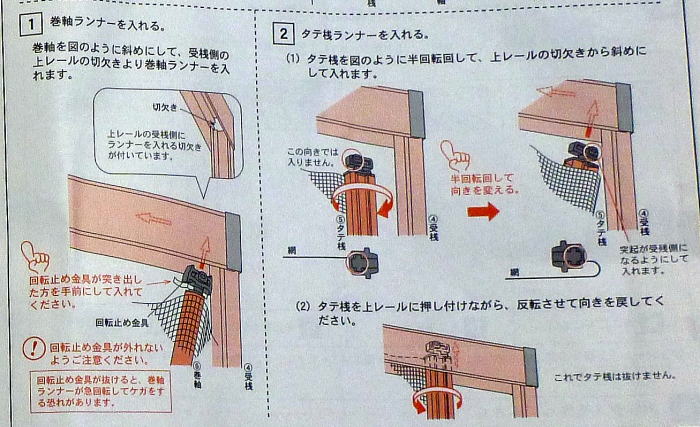

手順5 上レールにランナーを入れます = 網戸ネットの取付け

いよいよ網戸ネットの取付けですが、これが一番むずかしい(?)作業でした。説明書をよく読んでからやりましょう。

特に、回転止め金具を先に抜いてしまうと面倒なことになるので、気をつけましょう

網戸本体の部品は、中央の『巻軸』を中心として左右に『はめこみ残』、『タテ桟』という構成になっています。

巻軸を斜めにして受桟側の上レールの切欠きから差し入れ、次にタテ桟のランナーを同じように斜めに差し入れるという手順で2つの縦軸を上レールに入れていきます。

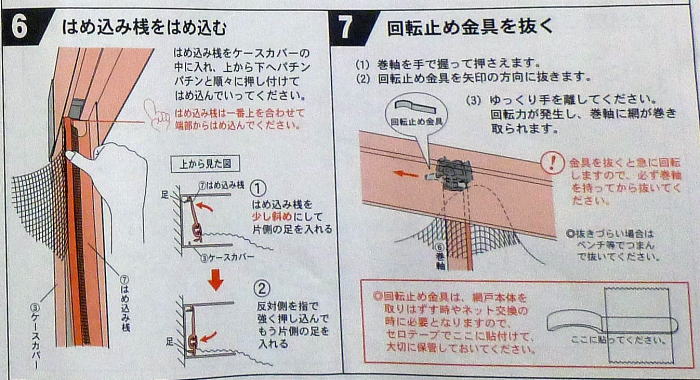

手順6、7 はめ込み桟をはめ込みます

網戸本体部品の『はめこみ桟』は上レールに斜めから入れるのではなく、ケースカバーの中に押し込んではめ込んでいく方法です。

上から順に押し込んでいくと、パチン! パチン!と気持ちよく固定され、なかなか快感ですよ。(^^)v

その後、巻軸を手で押えながら回転止め金具を引き抜き、ゆっくりと手を離します。

すると、スルスルと網戸ネットが巻き取られます。私はこのとき、ヤッター! という気分になりました。

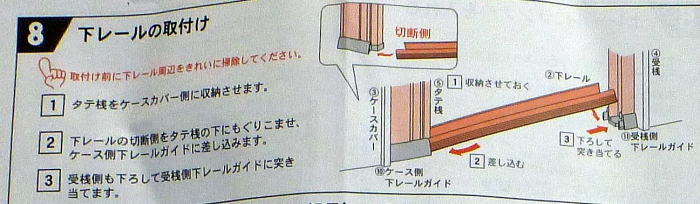

手順8 下レールを取り付けます

最後に下レールを取り付け、網戸を囲む上下左右の4本のレールはすべて完了です。

ケースカバー側に差し込み、受桟側に突き当ててやるだけで取付けできます。

その逆をやれば、取り外すのもとても簡単!

実際、網戸が必要な夏の間はよいとしても、使わない冬には下レールが邪魔に感じます。

玄関のホコリををほうきで外に掃き出したくても下レールが邪魔だし、ときどき靴で蹴飛ばしてしまうときもありますからね~

下レールが簡単に取り外しできる構造になっているのは良いことだと思います。

ただし冬の間に下レールを保管しておいた場所を忘れたらヤバイですが・・・(^_^;

手順9 高さ調整材を取り付けます

上の画像のように、ドアが欄間付きか否か、ふさぐ隙間の大きさなどによって方法が違ってくるようです。

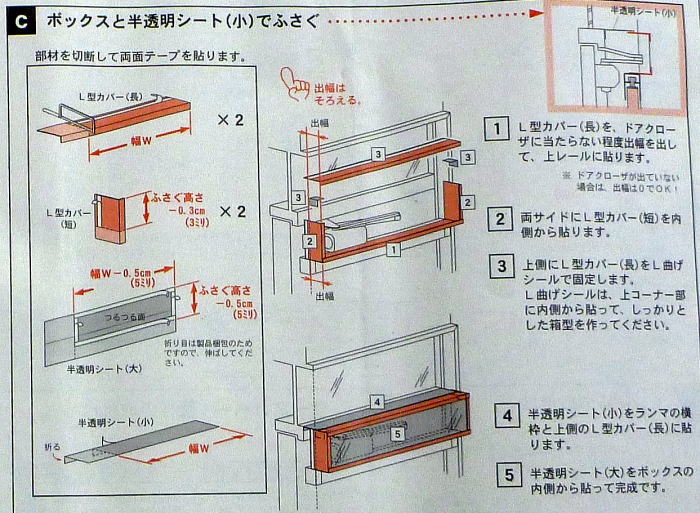

うちの場合は、欄間付きで、且つ上レールが欄間横枠より下になるため、上記の『C』に該当しました。

説明書のいうところの『ふさぐ高さ』というのは、欄間横枠の上端から上レールの上端までの距離になります。

手順として、付属のL型カバーと半透明シートを所定のサイズでカットし、両面テープで貼りつける・・・というものです。

L型カバーはハサミで切れます。

所定のサイズの計算方法も説明書に書いてあるので、難しいことはありませんでした。

カットしおえたL型カバーと半透明シート、付属の両面テープ

このようにL型カバーを上レールや横の木枠に貼りつけて・・・

欄間横枠にもL型カバーを貼り、ボックスを作ります。

その中に半透明シートを両面テープで貼りつけ、高さ調整材の取付け完了。

というか、玄関網戸の取付けはこれですべて終わりです!

玄関網戸の取付け完了!

網戸を開放した状態はこうです。↓

網戸を閉めると、こんな感じになります。↓

中央に巻軸があるため、網戸はあまり撓むことなく、しっかりしている印象です。

巻軸の回転力で、網戸の開閉がワンタッチでできるわけです。

開閉はワンタッチ

網戸を閉めると自動的にフックがかかります。

開けるときは開閉ボタンを押すだけでフックが外れ、巻軸のバネの回転力でスルスルとOPENしてくれます。

なんだか楽しくて、意味もなく何度も開閉して遊んでしまいます。(笑)

取付けを終えてみての感想

取付け説明書は大きくてたくさん書かれていたので、最初に見たときは面倒そうに感じましたが、

実際に作業を始めてみると難しいことはなく、説明書も詳しくてわかりやすいので迷うことはないです。

これなら誰でも十分にやれる内容だと思います。

うちではこれが気に入り、後日、裏口のドアにも同じ網戸を取り付けました。家の中を南北に風が通り抜け、夏が快適になりました。(^^)v 川口技研さんのロータリー網戸、オススメです。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。