釘とビス(ネジ)の使い分け どんな場合にどちらが適している?

ビスのことをネジという場合もありますが、ネジというのはビスよりもっと広い意味で使われるので、このページでは、先端が尖っていて回転とともに自ら木材に入り込んでいくネジ・・・ つまりビスのことを書いています。

釘とビスはどちらも木材を接合するアイテムだけど、ただ漫然とテキトーに使うのではなく、一応それらの特徴を踏まえた上で使い分けしたいところですね。

このページでは釘とビスの一般的な特徴の違いや使い分けについて書いています。

・・・が、あくまでも原則の話ですので、現場に応じて臨機応変でよいと思います。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

釘とビスの大きな違い

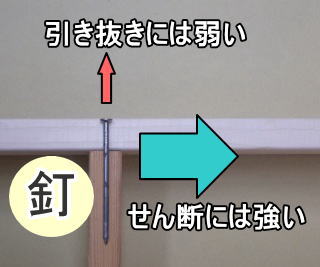

釘は引き抜きに弱く、せん断に強い

パッと見でわかるとおり、釘は軸の部分が直線で凸凹が全くないので、まっすぐ上に引き抜く力に対しては弱いんです。

もちろん木材との摩擦があるので、人間が引っ張ったくらいでは抜けないけど、ビスに比べると弱いんです。

ということは、木材を締め付ける力は劣るということ。

打った直後はしっかりしていても、長い年月を経て木材が収縮したり、衝撃や荷重で何度もゆすられたりしていると、密着性が悪くなって抜けやすくなることもあります。

反対に「せん断力」に対してはかなり強いので、横方向に強く叩かれても折れたりブチ切れたりせず、粘り強く「曲がって」抵抗します。

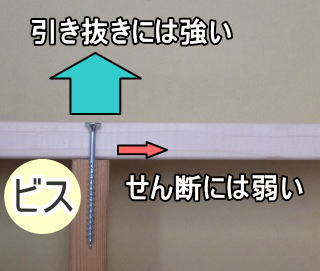

ビスは引き抜きに強く、せん断に弱い

ビスは釘とは反対に、引き抜きに対してはかなり強いです。

なんたって軸全体に螺旋の凸凹があるので、並大抵の力ではこれを引き抜くことができないわけです。

しかし「せん断力」に対しては、釘に比べるとかなり弱いです。 横方向に強い衝撃が加わると、案外簡単に折れたりブチ切れたりします。 こんなイメージ ↓↓

釘が適しているところ

ビスが全盛のように思える現代でも、家作りや小屋作りでは、釘の特徴を生かし、釘の方が適している箇所が今でもたくさんあります。

建築金物や構造用合板は釘留めが主流

地震のとき、柱と土台の間には強い引き抜きの力がかかるので、補強金物を固定している釘には強いせん断力が働くけど、補強金物そのものを引き抜くような力はほとんどかかりませんね。

こういう条件は釘の最も得意とするところで、例えば写真にある「山形プレート」の場合は、ZN90という釘を使うよう指定されています。 長くて、見るからに頑丈そうな釘ですよ。

構造用合板の場合も同様、地震で家がゆすられると合板と柱の間には横ずれ・・・つまり釘をせん断する力が働くので、ビスより釘のほうが適しているわけです。

※ 筋交い金物などには釘じゃなくて専用のビスが付属していることがあるけど、コーススレッドなんかよりはるかに太くて、ちょっとやそっとでは折れそうにない、ごっついビスなんです。

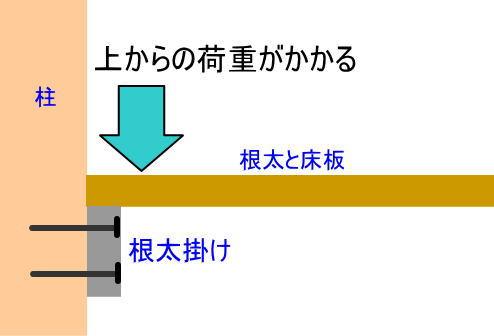

部材に横向きに力がかかる箇所は、やっぱり釘が良い

例えば「根太掛け」という部材は、柱に横から固定して、根太・・つまり床からの荷重を受けることになるんですが、長期間、柱との接合部には釘をせん断する力が働きますね。

こういうところも、やはり釘の方がベストでしょう。

(木造住宅工事共通仕様書では柱・間柱あたりN75釘2本となっています。)

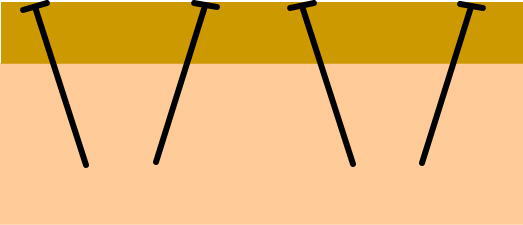

釘を交互に斜め打ちすると接合強度アップ!

引き抜きに弱いという釘の欠点をカバーする方法として、垂直に打ち込むのではなく、何本か打つ場合は交互に角度を変えて斜めに打つという手があります。

角度がついているので、木材どおしを引き剥がす力への抵抗力はアップします。

ビスが適しているところ

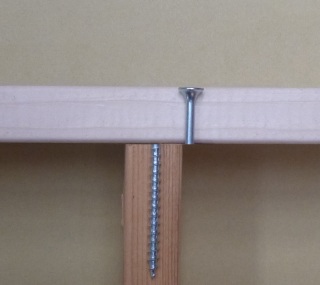

引き抜きに対する抵抗力が強く、材料をしっかり密着させる効果が高いことから、特に、上向きにモノを取り付ける場合はビスを選ぶべきでしょう。

天井に下から何か取り付けるとき、釘で留めると、長年の間にゆるんできて落下する恐れがあるけど、ビスならそのような心配はかなり少ないです。(長さや重量にもよるけど・・・)

天井に吸い付いて、重い照明器具を支える 引っ掛けシーリングは、必ずビスで固定しましょう。

ビスは非常に便利で種類も多く、現代の工作の主役といってよいのではないでしょうか。

釘に比べて折れやすく、せん断力に弱いという欠点があるにせよ、本数をたくさん打って補うこともできるし、DIYの立場としては、どうしても釘でなければいけない箇所以外は基本的にビスで良い・・・ というのが私の考えです。

釘とビスの、メリット・デメリット

前述の、引き抜きやせん断に対する抵抗力の話以外に、釘やビスのメリット・デメリットをまとめてみましょう。

釘のメリット

道具は金槌さえあれば良いので、お手軽

ビス打ちだと電動工具が必要だけど、釘打ちならとりあえず金槌さえあれば良いので、さほど費用がかからない。

釘の種類によっては頭部の小さいものがあり、目立たない

ビスの場合は頭部に十字などの溝が必要なので、どんなに小さくしてもそれなりのサイズになり、別途ダボ埋めでもしない限り頭部が目立ち、場合によってはカッコ悪いですね。

その点、釘の中には、人目を避けるのが得意な忍者のような(?)釘もあるのです。

例えば以下のようなもの。

また、普通の鉄釘でも、あらかじめ頭部を叩き潰してから打ち込む手法もあり、これもあまり目立ちません。

釘のデメリット

釘打ちの音がうるさい

どうしてもガンガン叩く音が出ますからね。(^_^; マンションとか、夜の作業は難しいかも・・・

打ち込みは意外に難しい 曲がることもある

特に長い釘の場合は、最後まできれいに叩き入れるのは初心者には難しいです。

打ち損じたときや解体するとき、引き抜くときに材料にキズがつく。 引き抜きは大変な労力

バールで釘を引く抜くのは力がいるし、最後まで打ち込まれた釘を引く抜くにはバールを材料に食い込ませる必要があるため、材料にキズがつきます。

将来解体して材料を再利用することが前提のものを作るなら、断然ビスのほうがお勧め。

打ち込みの際に衝撃がある

これは小屋作りなど大きな工作のときは問題ないけど、小さな作品作りのときは面倒ですね。

金槌で叩くとき衝撃があるので、うまくやらないと材料が跳ねまわったりズレたりします。 しっかり固定するための工夫が必要です。

スクリュー釘は抜けにくい

釘の中でも、スクリュー釘は螺旋が切ってあるので簡単には引き抜けないです。

バ-ルを使って抜くことはできるけど、かなり力が必要。

うちでは、小屋の外壁の杉板を打ちとめるときなんかに、ステンレススクリュー釘を使っています。

抜けにくく錆びにくいので、目的によっては重宝すると思います。

ビスのメリット

作業の音が比較的静か

とはいっても、電動ドリルドライバーなら静かという話。

長いビスを効率よく打ち込むには電動インパクトドライバーを使うことになるので、特有のカンカン!という連続音がけっこうします。 まあ、釘打ちの音よりは少しマシという程度。

打ち込みは電動を使うので楽

ごく小さなビスなら手回しドライバーでも打てるけど、普通は電動のドライバーを使うので、金槌で釘を打つよりもだいぶ楽ができます。

※ プロの大工さんはエアネイラーで釘を打つことが多いので、あくまでも金槌との比較の話。

引き抜くのが簡単で、材料に余計なキズがつかない

DIY初心者にとって、これは非常に大きなメリットですね。

打ち間違えても、電動ドライバーを逆回転させて引き抜けばいいだけのこと。 材料に小さな穴が残るだけ。

当然、ビスで組み立てたものは解体も楽ちんです。♪

気楽にガンガン作っていけるのは大きなメリットだと思います。失敗しても簡単にバラせますよ~

打ち込みの際に衝撃がほとんどない

叩いて打ち込むのではないので衝撃はほとんど無し。

組み立ての際にズレることも少ないです。

ビスのデメリット

工具代がかかる

打ち込みで電動を使うので、新たに買うとなると数千円~数万円かかります。

今後もDIYを継続する予定があるならこれを機会に購入・・・ で良いでしょうけど、単発で一度だけなら、ホームセンターの工具レンタルが便利ですよ。 電動ドライバーなら一日500円くらいで借りられるはず。

電動をひとつだけ買うなら、作るものにもよるけど、やはりパワーに優れるインパクトドライバーがお勧めです。

パワーが必要なビス打ちだけでなく、小さなビス打ちも案外こなせるものです。

充電式は素晴らしいですが高いので、主に室内や家の周りだけで作業するのなら、コード式も良いと思います。

同じパワーでも充電式よりコスパが良いです。

頭部が目立つ。 これがイヤならダボ埋めなどが必要

ビスの頭部は最低でも6ミリはあるため、頭部が目立ちます。

これを隠したいなら、ダボ埋めなどが必要になります。 きれいにダボを埋める方法は以下のページで詳しく解説していますので、よろしければどうぞ。↓↓

錆びて頭部が取れてしまったら最悪!

屋外の古い小屋やウッドデッキなどを解体するとき、

ビスを引き抜こうとインパクトドライバーを逆回転させた途端に、ビスの頭部が引きちぎれてしまうことって、よくあるんです。

こうなると最悪で、ネジが切られた部分が木材に埋まってしまうので、釘を抜くよりタチが悪いです。

解体するにも非常に苦労します。(>_<)

屋外で使うビスは、必ずステンレス製にしましょう。 それでもブチ切れることもありますが・・・

釘もビスもそれぞれ一長一短なので、

例えば釘がふさわしい場所で長い板を固定するようなとき、いきなり釘を打つのが作業的に難しかったり、衝撃でズレてしまう恐れがあるなら、

先に2本ほどコーススレッドを打っておけば位置が固定されて安定するので、その状態で釘で本格的に打ちとめていく・・・ということもできますね。

臨機応変もDIYの楽しいところでしょうか。(^^)

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。