ぐらつく椅子をDIYで修理する方法 クサビを使って直してみよう!

椅子を長年使っていると、ガタツキ、ぐらつきが出てくることがありますよね。

その原因のほとんどは、椅子の部材の接合部が緩んだことによるものです。

これを直すのは一見難しそうに思えるかもしれませんが、多少の木工工具を持っている人なら DIYでも十分に可能ですので、その方法について実例をもとに解説してみます。

ぐらつきの原因と対策

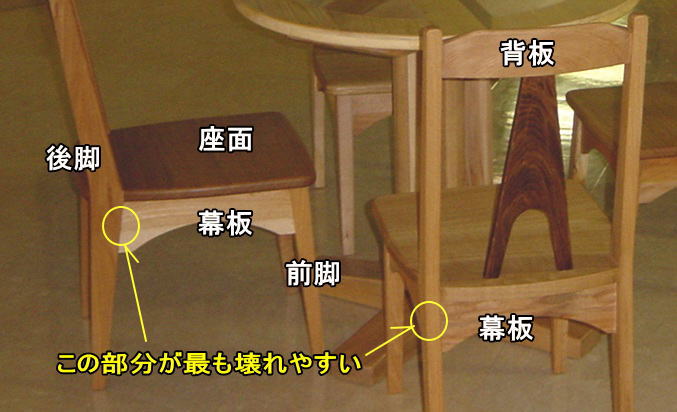

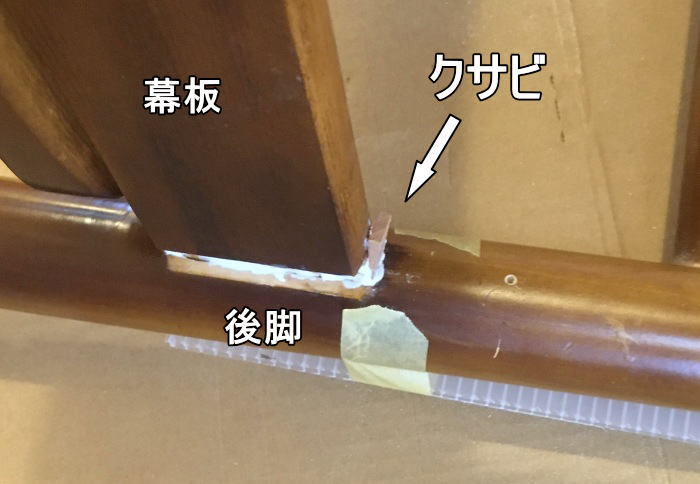

一番壊れやすい箇所は、後脚と幕板の接合部

これは私が自作した広葉樹の椅子です

(今回の事例ではありません)

椅子で一番壊れやすい箇所は、後脚と幕板の接合部分。 ここは一番力が掛かりやすいので、接合にはしっかりとした「ほぞ組み」を用いるのが普通なんだけど、それでもやはり長年使用していると不具合が出やすいんですね~

次に多いのはそれ以外の、前脚と幕板、後脚と背板の接合部という感じです。

どちらにしても直し方の基本は同じ。

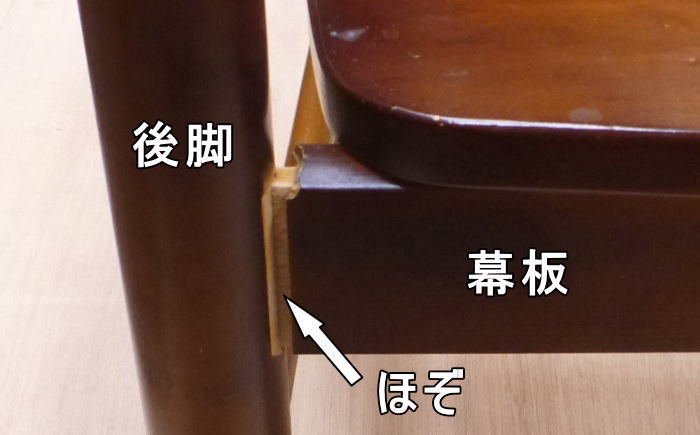

今回直すこの市販の椅子の、後脚と幕板の接合部をアップで見ると、すでに「ほぞ」が少し抜けてきている状態。

もはや接着剤も全く効いていません。

椅子のグラグラを直すには、緩んだ「ほぞ組み」をしっかりした「ほぞ組み」に直す必要があるわけです。

接着剤だけでは直せない

木工ボンドなどの接着剤は、木材どおしが圧着されてはじめて効果を発揮するものなので、

ユルユルの状態・・・つまり隙間がある状態で接着剤だけを入れても、ほとんど効果は期待出来ません。

ほぞが緩んでしまった場合は、緩んだ部分を一旦取り外し、「ほぞ」がしっかりと密着するような細工を施してから、あらためて接着剤を塗って差し込む必要があるのです。

( 取り外せない場合は別な手段を探す。)

では、「ほぞ」をしっかりと密着するさせるにはどうしたら良いでしょう? 次項で解説します。

「ほぞ」をしっかり密着させる方法 3選

「ほぞ」というのは通常、「ほぞ穴」よりサイズが小さいなんてことは無いわけです。

もちろん使用目的や木の硬さなどの条件によっても千差万別なんだけど、特に今回のような、椅子の構造を支える大事な接合部分では、「ほぞ」のサイズは、少なくと長径については「ほぞ穴」と全く同じかわずかに大きいくらいが丁度良いです。

ユルユル、ガバガバになってしまった「ほぞ」と「ほぞ穴」を、元通りにしっかり密着させるようにするための方法として、以下の3つがあります。

1,ほぞを膨らませる

ユルユルになった原因は、① 「ほぞ穴」が大きくなった。 ② 「ほぞ」が痩せた(小さくなった) ・・のどちらか、あるいは両方なので、「ほぞ」の方を現状の「ほぞ穴」のサイズにきつく入る程度に膨らませるやり方。

実際に膨らませる量はせいぜい1~2ミリ程度なので、そういう材を加工・接着するのは難しいですね。

なので、現実的には少し大きめに「ほぞ」をカットし、カットしたサイズよりやや大きな木片を接着することになります。

「ほぞ」の根元から先端までしっかりと密着する正攻法ではあるけれど、精度が要求されるし、それなりの工具も必要で且つ難易度が高いため、DIYでやるには腕に覚えのある方に限られるかと思います。

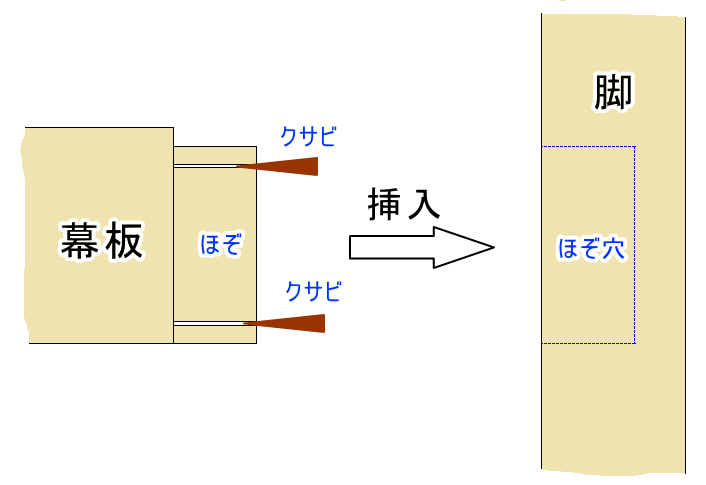

2,クサビで締める

「ほぞ」も「ほぞ穴」も一切加工せず、ユルユルの隙間の部分にクサビを打ち込んで締めるやり方。

「ほぞ」の根元はしっかりと固定されますが、先端は現状のままなので、前記の方法よりはやや劣るかな・・

それでも根元側が非常にしっかりと密着するので、実際問題として十分に実用的で、且つ難易度も低いため、DIYでやるにはお勧めの方法です。

ただし、「ほぞ」の付き方が、少なくとも一面は、上のイラストのように幕板の木端のラインとほぞの木端が一致している(=段差が無い)ことが条件です。 そうでないとクサビを打ち込めないからです。

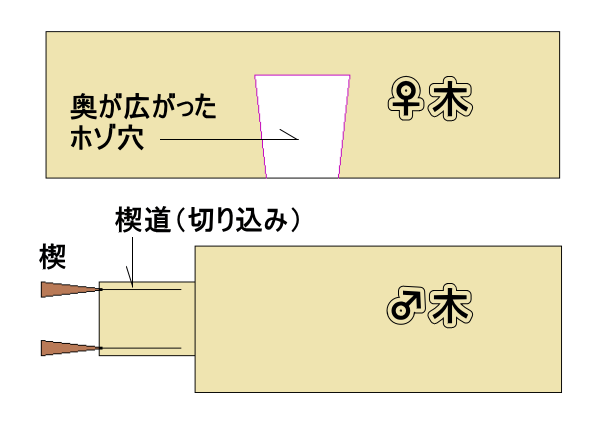

3,「地獄ほぞ」 を使う

この方法は、幕板の木端のラインとほぞの木端とに段差がある、いわゆる「四方胴付き」のほぞでも使える技です。

ほぞに2本の溝を切り、クサビを少しだけ差し込んだ状態でほぞ穴に挿入することで、ほぞが奥に入るに従って広がり、しっかり密着されて抜けなくなるという技法です。

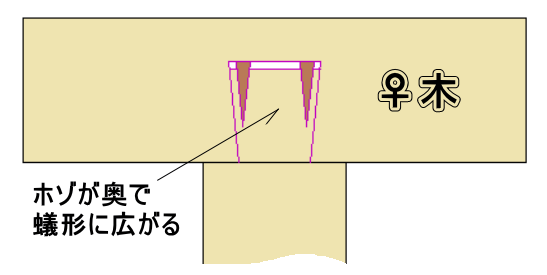

正式な「地獄ほぞ」は、♀木のほぞ穴をあらかじめ奥の方が少し広くなるように加工しておき、ほぞを奥まで差し込むとクサビの効果でほぞの先端が広がって二度と抜けなくなるというものなんですが・・・

正式な「地獄ほぞ」はこんなのデス

この状態でほぞをほぞ穴に挿し込み、叩き込んでいくとどうなるでしょう?

ほぞが全部入り切るずっと前から、クサビの根元はほぞ穴の奥の壁にぶつかります。

そのまま叩き込まれるに従い、クサビはどんどん食い込んでいき、結果、ほぞの先端が広がって『蟻』形状になります。

最後には下のイラストのようになり、もう二度と抜けないほぞとなります。地獄ほぞっていう名前もいいですね~(^^)

実際には、ほぞ穴の奥を広げるまでしなくても、クサビの効果でほぞとしっかり密着されるので、かなり強い接合部になります。

ただしこの方法は、一発勝負でやり直しが聞かない面があり、椅子の木材の堅さとの関係でクサビの長さ・太さをどうするかといった問題があって、ある程度の経験とカンが必要なことから、あまりDIY向きとは言えないかもしれません。

実際に直してみよう!

では実際に、ぐらつく椅子を直した事例を詳しくご紹介します。

方法としては、クサビで締めるやり方と、地獄ほぞを使うやり方の2種類です。

椅子をバラして現状を調べてみよう

壊れている箇所をアップで見ると・・・

すでに後脚と幕板、後脚と貫(ぬき)のそれぞれ接合部のほぞが抜けてきているので、ここを直しましょう

まずは可能な限り「ほぞ」を外し、寸法がどうなっているか調べます。

「ほぞ」を外す方法

単純に手で引っ張って抜けるなら問題ないんですが、その程度では抜けない場合が多いことでしょう。

幕板を押さえながら玄能(金槌)などで脚を叩くという手もありますが、壊したりキズを付ける恐れがあるので、あまり良い方法とは思えません。

そういう場合は、ジャッキを使ってみましょう。

車のジャッキを利用して押し広げます。 もちろん、椅子にキズが付かないよう「当て木」をはさみます。

ジャッキの力はとても強いので、調子こいてやってると壊れていないところまで壊してしまうおそれがあるので(笑)、様子を見ながら少しずつ慎重にやりましょう。

ほぞとほぞ穴のサイズを測る

さて、うまくバラけた状態です。

後脚にあるほぞ穴はこんな感じ。

貫のほぞ穴は完全にまん丸で、幕板のほぞ穴は角ばった長方形ではなく、端部が丸くなっています。

多分、量産家具工場で、角鑿ではなくルーターだけで掘られたほぞ穴じゃないかな。

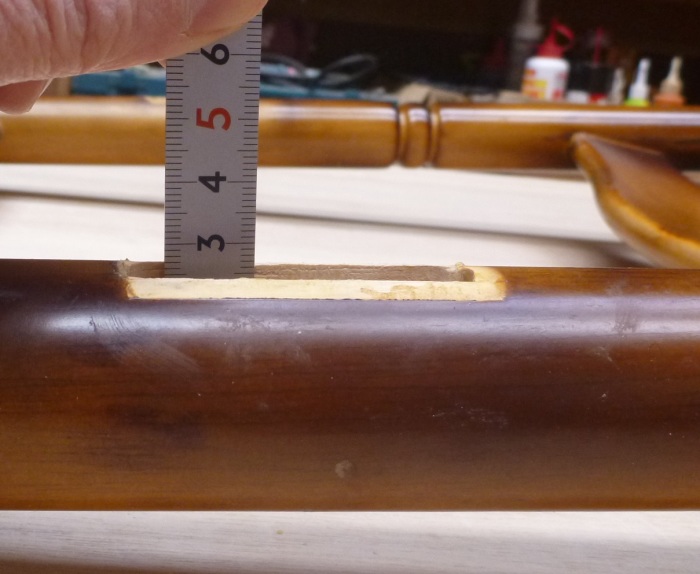

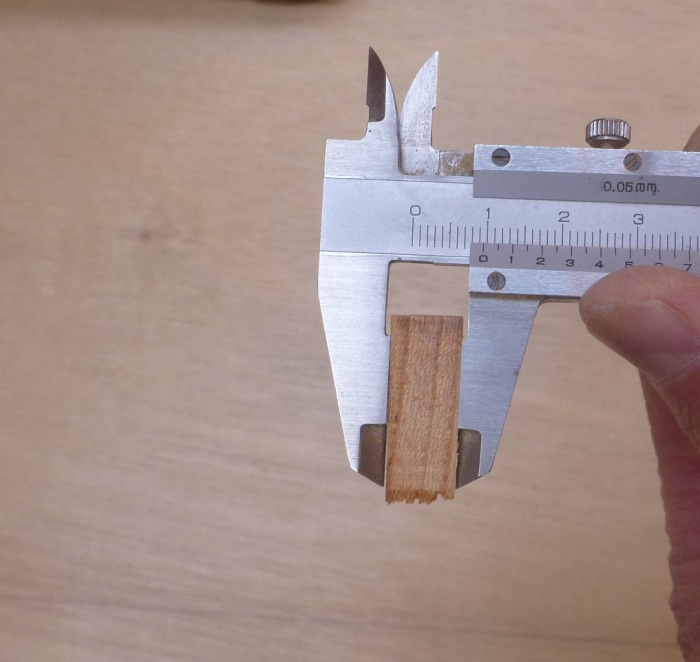

さて、「ほぞ」と「ほぞ穴」の現状のサイズがどうなっているか調べてみると・・・

幕板のほぞの長径は55mmでした。

それに対して、ほぞ穴の長径はというと・・・

56.6mmもある!

ということは、「ほぞ穴」のほうが「ほぞ」よりも1.6mmもサイズが大きいということで、まさにガバガバの状態。

長年の使用中に揺すられたり、温度湿度の変化で木が収縮したりを繰り返し、どうしてもこうなっちゃうんでしょう。

短径はというと・・・

ほぞ穴の短径は10.2mm

ほぞの短径は約10mmだけど、中央の溝に鉄のクサビが打ち込んであって、ほぞを挿入するとクサビの効果でほぞの短径が広がるようになってました。 「地獄ほぞ」の原理ですね。

これによって、ほぞとほぞ穴の木材の接合面がしっかりと密着し、接着剤の効果が十分に発揮される仕組みです。

丸棒で作られた「貫(ぬき)」のほうも、ほぞ穴の直径がほぞの直径よりも0.1mm大きくなっていました。 ややガバガバの状態でした。

クサビで締める方法で修理する

全部バラさなくてもOK

ほぞ穴の緩んだ隙間にクサビを打ち込んで締める方法は、「ほぞ」自体を加工する必要がないので、椅子をバラすことが出来なくても使えます。 これはメリットですねぇ~

例えばこんな場合 ↓↓↓

この椅子の場合は、左右2本の幕板のうち1本しか外れませんでした。

「ほぞ」を加工するには、鋸などをうまく使うために2本とも外す必要があるけど、 壊れていない箇所を無理に外すことは良くないので、この状態のまま直す必要があります。

こういう場合でも、クサビ締め方式なら可能です。

このまま、「ほぞ」と「ほぞ穴」双方に接着剤をたっぷり塗り、元通りに挿し込みます。

そして、幕板の「脇の下」に当たる部分にクサビを入れます。

手でギュッ!と押せるくらい挿し込んだ状態でクサビを軽く玄能で叩きこみます。

その後、脚と幕板がしっかり密着するまでクランプで締め付け、さらに玄能でクサビを叩いた後、あふれた接着剤を拭き取り、そのまま放置。

クランプは2時間くらいで外して良いけど、椅子自体は24時間以上放置しましょう。

クランプ締付けの方法や、画像にある私がお勧めするクランプについてはページ末尾に書いてあります。

⇒ クランプで締付ける

最後に、クサビの出っ張りを鋸で切り落として終了です。

ちなみに、使っている鋸はZライフソークラフト。

ダボの出っ張り切りによく使われるこの鋸は「アサリ」が付いていないため、鋸身を家具に添わせて押し引きしても家具にキズが付かないので、こういう作業には必携です。

打ち込んだクサビの切断面はけっこうな厚みがありますよね。 それだけ「ほぞ」が緩んでいたということです。

今回クサビをしっかり打ち込んだことにより、ほぞ穴にしっかり密着(圧着)しています。 しっかり圧着されると接着材の効きも良いので、椅子は今後も長持ちしてくれることでしょう。

ちなみに、この椅子は背板と後脚の接合部も緩んでいたので、同じ方法で直しました。

同じように接着剤を塗って差し込み、クサビを打ち込んで締め、後からクサビの余分な部分を鋸で切り落とします。

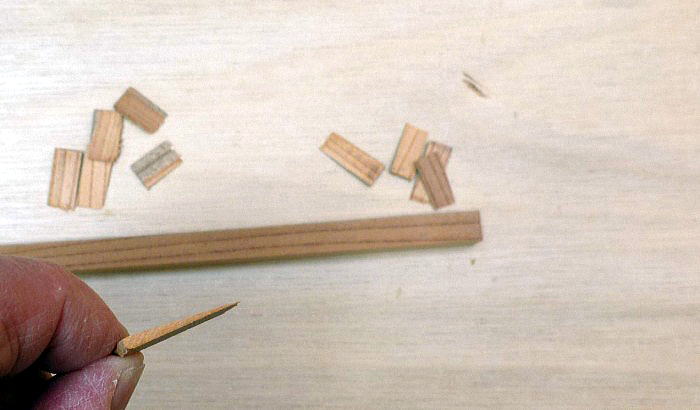

ちなみに、クサビの作り方は・・

板の厚さがクサビの巾になるわけです。

クサビの巾は、ほぞ穴の巾(短径)と同じか、わずかに細いくらいが丁度良いです。

そういう厚さの板がない場合は、少し厚めの板からクサビを切り出し、出来たクサビの巾を紙やすりで削って調整すると良いです。 (板そのものを削るよりはるかに無駄が少ない。

上記のように自作するのが面倒な場合や、適当な材料(堅木)が無い場合は、市販されているクサビを購入しても良いでしょう。

地獄ほぞを使って修理する

「ほぞ」を完全に外すことが出来れば、ほぞ自体に細工ができるので、「地獄ほぞ」にして直してみましょう。

難易度が高いので初心者にはお勧めしませんが、いかにも木工しているという気分と充実感が味わえるのが良いところ。(^^)

1、クサビを作る

クサビを作る前に、ほぞとほぞ穴の深さ関係を確かめてみます。 ほぞ穴の深さを測ってみると・・・

ほぞ穴の深さは26.5mmでした。

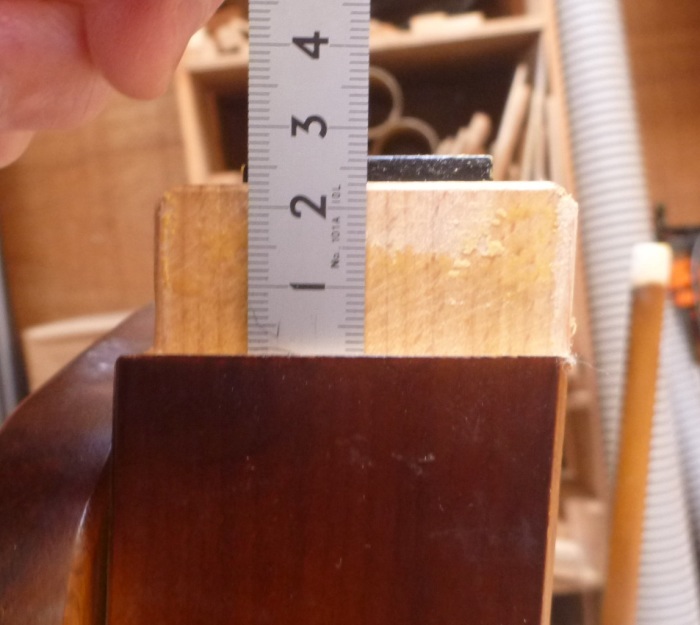

それに対して、ほぞの寸法は・・・

ほぞ自体の高さは23mm。 鉄クサビの先端までが26.5mm。

さて、この結果を踏まえてクサビを作ります。

クサビが短すぎたり細すぎると効きが悪くなるし、かといって長過ぎたり太すぎたりすると、ほぞを差し込んでも途中で止まってしまい、失敗に終わります。

しかも、地獄ほぞは一旦挿入すると抜くのが難しいため、基本的に一発勝負。(・・;)

クサビの寸法は非常に重要なんだけど、特に法則とか計算式があるわけでもなく、木材の硬さ加減でも違うため「カン」が勝負です。(^_^;

クサビの材料は硬いのが良いです。

丁度、ケヤキの端材はあったのでそれで作ります。

鋸でもいいけど、バンドソーを使うとこういう作業はサクサク便利に進みますよ~♪

材料のケヤキは厚さ11mmだったので、クサビの形にカットしてからベルトサンダーで9.5mmに削りました。

ほぞの厚さが10mmなので、それよりほんのわずか小さくということです。

長さは25mm程度、厚さは?・・・まあ、カンです。(^_^;

クサビは各「ほぞ」にそれぞれ2枚ずつなので、全部で8枚必要。(幕板2本、貫2本)

2、ほぞ穴を整える

「地獄ほぞ」は本来、ほぞ穴の奥が広がった形状で使う技法なんだけど、今回のほぞ穴は端部が丸いので鑿で奥を広げるのが難しいです。

※ 広るだけなら簡単だが、ほぞと同じ形状に丸く削らないと密着が悪く、効きが弱くなる。

そのため3分鑿と1分鑿を使い、一方だけ申し訳程度に広げるだけにしときました。それを見込んでクサビを細目に作ってます。

普通のほぞ穴と大きく変わりませんが、それでもクサビの威力で、強烈に効いてくれるはず。

3、ほぞにクサビ道の切り込みを入れる

鋸を使って切り込みを入れるんですが、入れる位置は、ほぞの端から3~5mm程度が良いでしょう。 両端ともに入れるので、ほぞ一つにつき切り込みは2か所です。

クサビを入れたときにうまく開いてもらうためには、端からの距離が短いほど良いわけですが、かといってあまり薄すぎては、鋸入れを失敗したり木片が取れてしまう失敗のリスクが高いので、このくらいが丁度良いのです。

丸棒の貫にもクサビを入れるので、同様に2か所の切り込みを・・・

この場合も、クサビを入れて開いたときに後脚の木材繊維の軸方向を締め付けるような向きにします。

もし角度を90度間違えてしまうと、木材の性質上、多分クサビの力で後脚が割れます。 (;゜д゜)

ちなみにこのときの丸棒(貫)はグラグラして安定しないので、左手で押さえながら右手で鋸を引いたんですが、本来、鋸の刃の方向に手を置くのはNG。

万一手元が狂って鋸が暴走しまうと、左手を怪我してしまうからです。

そのため、鋸が暴走して手に当たっても怪我しないよう、牛革の手袋をしています。

こんな感じに切り込みを入れました。

4、椅子を組み立てる

さて、いよいよ組み立てますよ。

ほぞ穴の中に接着剤をたっぷり塗って・・・

次に、鋸で入れた切り込みにクサビの先端をちょっとだけ差し込んだ状態で、ほぞを挿入していきます。

うっかりして、この時の写真を撮り忘れました。(^^ゞ

下のイラストのようなイメージです。

最初からクサビを奥まで差し込んでしまうと、ほぞの長径が広がってしまい、ほぞ穴に入りません。

だから先端をちょっとだけ差した状態で入れるのです。

手でグイグイと押していきますが、当然、手の力だけでは途中までしか入りません。

何度かドンドンと叩いてこのくらい入りました。

5、クランプで締め付ける

あとはクランプを使って圧締します。

ポニークランプを4本使い、それぞれの幕板と貫に平行に掛けて締め付けました。

椅子自体を傷付けないよう何か柔らかい者を挟んで圧締します。

ネジを回すとギリッ、ギリッ・・・と音をたてて「ほぞ」が入っていきます。 中でクサビが刺さってギッチリと密着しているのでしょう。

この状態で2時間以上放置し、クランプを外した後さらに24時間放置。

これで修理が完成しました。

かなり頑丈になって蘇った気がします。(^^)v

今回の事例では、椅子6脚を修理しました。 1年ほど経過しましたが、どれも全くぐらつくことなく安定しています。

圧着のための道具として私が愛用しているのはポニークランプ。

市販の水道管やガス管を利用し、ポニークランプをねじ込んで使います。

ポニークランプの長所は何と言っても頑丈で締め付け力が強いこと。

ハタガネだと反ってしまうことが多く非力ですが、これは違います。

それに、クランプと管は別々なので、締め付ける長さに応じて数種類の長さの管さえ揃えておけば、クランプ本体は一定数あれば足ります。

管は、市販の水道管やガス管を流用するというのが、いかにもアメリカらしい合理的な発想ですね。 ( 端部をネジ切りしてある管を使います。)

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。