1×4材だけで作る簡単椅子 たぶん一番簡単にDIYで作れて、しかも丈夫な椅子

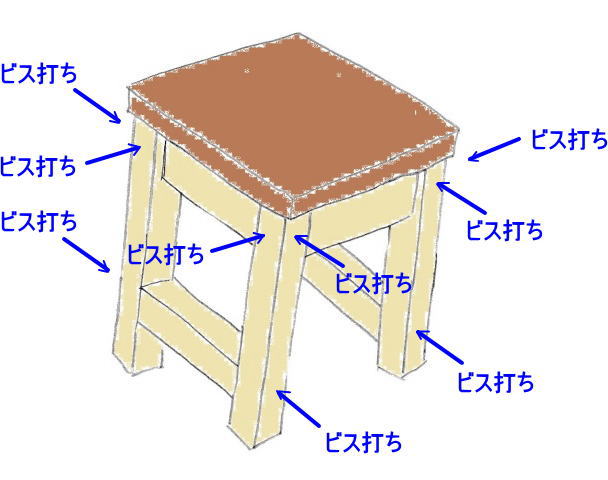

1×4(ワンバイフォー)材だけを使い、ビス留めだけで組み立てます。

材料費は、この記事を書いた頃はおよそ1300円ほどでしたが、2023年現在は木材価格が上がっていて、2000円ほどになると思います。

この椅子の特徴(メリット)は

- 材料はホームセンターで簡単に手に入る、ありふれた1×4(ワンバイフィー)材のみ。

- ビス打ちだけで組み立てられるので簡単。 面倒なホゾなどは使わない。

- その割には強度がある。

- ビスの頭をダボで隠さなくても、ビス頭が見えにくい。

- 材料費が安い。

デザイン的には、とてもスタイリッシュとは言えませんが(笑)、安く、簡単に、DIYで作れる椅子のひとつではないでしょうか。

ちなみに、うちではこの椅子をキッチンでの作業用に使っているので、座面が少し高めになっていますが、

この椅子は前脚の長さ以外、各パーツの寸法が全く同じでも、上部幕板の取付け位置さえ変えれば、座面の高さを自由に変えられます。

設計図や各パーツの寸法など

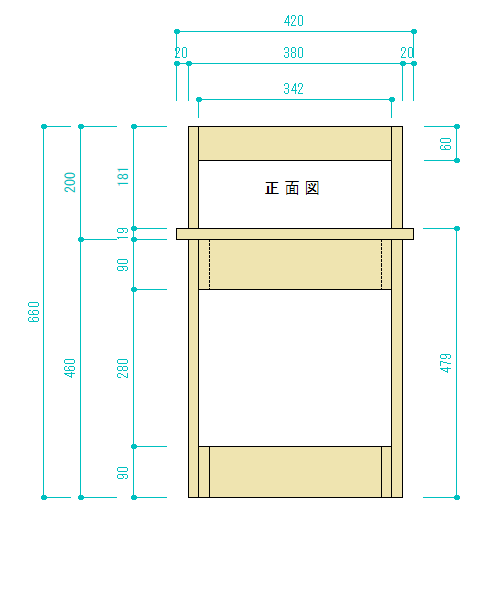

正面図・側面図

正面図と側面図がこちらです。単位はミリです。

※ 図の点線は、板の裏側で見えない(隠れている)線を示しています。

※ ワンバイフォー材の巾は実際は89mmですが、単純化するため、図では90mmとして表しています。

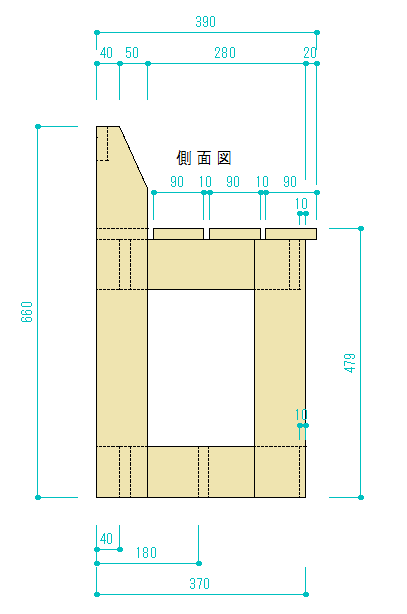

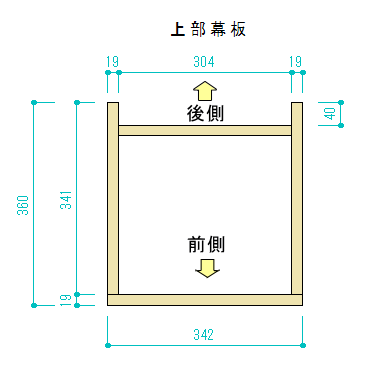

幕板の組立図

上部幕板、下部幕板はそれぞれ以下のように組み立てます。

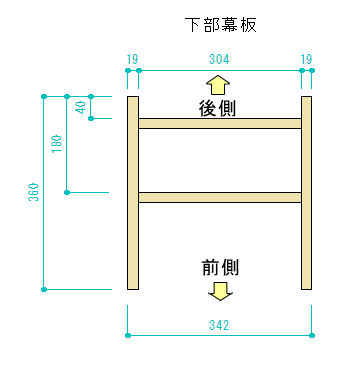

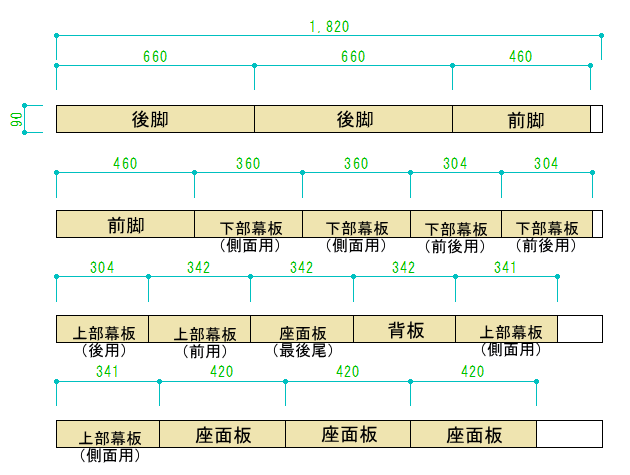

木取り図

材料は長さ1820mmのワンバイフォー材が4本です。

各パーツをどのように切り出すかを示した一例が下の図です。丁度4本で足りるようになっています。

材料費の内訳

最初にこの記事を書いたときは材料費1300円ほどでしたが、2023年現在は木材価格が上がっているので、2000円ほどになると思います。

その内訳は以下のとおり

- ワンバイフォー材 1本440円×4本 = 1760円

- ビス(コーススレッド)と木工ボンド少々 = 240円と見込む

- 合計 2000円 (キャスターを付ける場合は別途必要)

作り方はとても簡単

今回は無塗装ですので、手順としては、① パーツを切り出す ② パーツを加工する ③ 組み立てる ・・・という単純なものです。

もし塗装したい場合は、パーツの段階で塗装してしまう方法と、組み立ててから塗装する方法がありますが、一長一短なのでお好きな方法を選べばよいでしょう。

パーツを切り出す

ホームセンターで材料を買い、上の『 木取り図 』 をもとにそのままカットサービスに出しても良いでしょうが、カット箇所が多いので効率が悪く、カット料だけで800円くらいかかっちゃいそうですね。(^_^;

やはり自分で丸鋸などを使ってカットしたほうが良いでしょう。

ほとんどのパーツは単純にワンバイフォー材を長さカットしただけでOKなんですが、後脚の上部は少し斜めにカットしています。(別にこれをしなくても実用上問題ないけど、デザイン的に恰好悪くなるので・・・)

あと、背板は巾を60mmに縦カットしています。 椅子を移動させるときに背板を持って動かすので、握りやすいように巾を詰めたのです。 これも、やらなきゃやらないで問題ないです。

パーツを加工する

組立するときに慌てず、スムーズに組立できるよう、パーツの段階でできることはすべてやっておくほうが良いです。

具体的には、下穴開け、組立ラインの墨付け、カドの面取りなどですね。

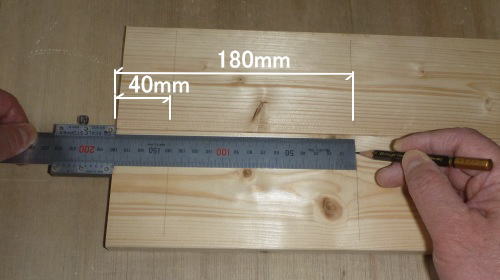

下穴を開ける位置のマーキングをしています。 これはストッパー付き直尺を使っていますが、板の端からの距離を正確に速く作業できるのでオススメ。

正面に来るところや目立つ場所では、ビス頭が直接見えるとカッコ悪いですよね、

こういうところは、あらかじめダボ埋め用の穴をあけ、そこから下穴をあけておくと良いです。

組立後にダボ埋めすれば完璧だけど、仮に埋めなくても、ビス頭が穴の底に沈んでいるだけでも随分と見栄えが良くなるものです。

下穴は手抜きせず、すべて開けておいたほうが良いです

下穴をあける最大の目的は、ビスを打ち込んだときに木割れを起こさないようにするためですが、

それ以外にも、ビスが真っ直ぐに入っていく、抵抗が少なく入りやすい、打つ場所を間違えることがない、ビス打ちの失敗が少ないなど、組立てが断然楽になり失敗しにくくなる効果があります。

小屋作りなどは別だけど、特に家具・建具系のものを作るときは、私はこまめに下穴をあけるようにしています。

ちなみに写真に見えるのは愛用の下穴錐アダプターです。

ドライバービットを交換することなく、ビットの先にワンタッチで下穴錐を着脱できるので、下穴をあける ⇒ ビスを打つ ⇒ また下穴をあける・・・といった繰り返し作業がとても速くなりますよ。(^^)v

下部幕板を組むときの板が当たる位置に、まとめて墨付けしているところです。

これもやはり、ストッパー付き直尺を使うとスピーディーにできます。もちろん端部(基準線)からの距離も正確。

これは座面の板に、面取皿錐を使って皿穴と下穴を同時にあけているところ。

座面は直接お尻が乗る場所なので、ビスの頭が少しでも飛び出ていては危険だし見た目も悪いので、皿穴をあけておいてビス頭をきれいに沈めるためです。

他にパーツ段階での加工は、ワンバイフィー材の切断面のカドをサンドペーパーで擦るなどして面取りしてやればいいでしょう。

組み立てる

1、まず幕板を組む

さて、パーツの下準備が終わったらまずは幕板を組み立てます。

ビス(この場合は45mmのコーススレッド)を打ち込むだけですが、位置がずれないよう、写真のようにコーナーに「あて木」をして、クランプ(または手)で押えながらやっています。

幕板組み終了。これは上部の幕板です。 手前が正面側。

2、本体の組立て

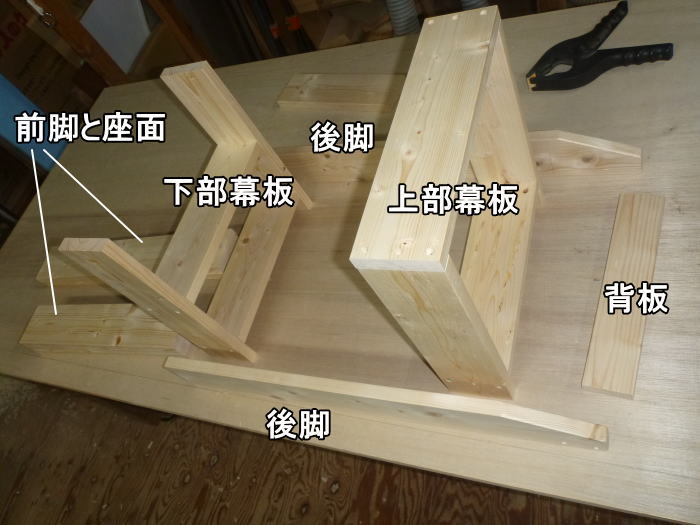

では本体を組立てましょう。 各パーツの配置イメージはこんな感じです。(前脚や座面は空中に置けないので脇に置いていますが・・・)

基本的に幕板側から前脚、後脚へとビス(この場合は32mmのコーススレッド)を打ち込みます。

幕板と脚の接合部1か所あたり、4本のビスを打ち込みます。

4本の位置が離れていればいるほど、力のモーメントの関係で強度的に強くなるわけですが、位置があまりにも端部に寄り過ぎるのも良くないので、端部から15mm程度離した位置にするといいでしょう。

さて、組み立てる際のコツですが・・・

この段階では一度に4か所打ち込まず、最も端に近い1か所だけにしておきます。

つまり・・・

① 後脚と上部幕板

② 後脚と下部幕板

③ 前脚と上部幕板

④ 前脚と下部幕板

・・・の4か所に、それぞれ1本ずつビスを打ち込んで一旦終了し、椅子本体を立て起こします。

平らな床の上に椅子を立てたら、その後、歪みが無いよう注意しながら残りの3か所×3本=計9本のビスを打って固めます。

なぜこの手順かというと・・・ お分かりですよね。(^^)

最初の1か所で4本全部打った場合、もしこの時点で直角の精度が少しでも悪ければそのまま固定されてしまうため、歪んだ椅子が出来てしまいますが、

最初に1か所に1本ずつだと、接合部はすべて動く状態なので、その状態で椅子全体を平らな床の上に立てて直角精度を確認しながら残りを固定することが出来るというわけです。

今回はビス打ちだけで組み立てていますが、もちろん、接着剤を併用すればもっと強度がアップします。

でも、この椅子はビス打ちだけでもけっこう強いですけど・・・

座面の板は1cmほど隙間をあけながら、あらかじめ開けておいた下穴からスリムねじを幕板に打ち込んで固定します。

※ 普通のコーススレッドでもいいんだけど、座面板の固定はそれほど強度を必要としないし目立つ場所なので、なるべく頭の小さいスリムねじが有利。

上部幕板の中心にビスが来るようにするには、端部から47mmの位置になります。(正面図参照)

最後に背板を固定します。 図面では垂直に書いていますが、やや斜めにしたほうが具合が良いと思うので、少し傾けましょう。

傾け角度は数字でキチッと決めるというより、感覚的なものでいいと思います。

画像のように、組み立てるときに背板の下側から4mm程度のベニヤ板などを滑り込ませ、丁度いいと思われたところで後脚側から45mmのコーススレッドを2本ずつ打って固定しました。

これで組立は完了です。

この椅子は、うちではキッチンに置いて、鍋物料理などのときに ちょっと腰掛けして休憩~♪ なんてことがしたくて作ったものです。

キッチン内で邪魔にならないよう頻繁に移動させることがあるので、キャスターをつけています。脚の底は1×4材がダブルで厚さ38mmあるため、キャスターが取り付けられるのです。

( もちろん設計段階でキャスター付きを前提で考えていました。)

完成です

実際に使うときは、木の座面だと堅いので座布団を敷いています。

ビスだけで組み立てる椅子というのは、ビスの頭が見えているとカッコ悪い印象があるので、普通はダボ埋めしたりして隠すことが多いんですが、

この椅子は、内側の幕板から脚に向けてビス打ちすることにより、できるだけ外面にビス頭が見えないようになっています。

それでも背板の固定用、前幕板の両端にはビス頭があるので、これらは穴の中に打って見えにくくしています。

ひと手間増やすなら、これをダボ埋めすればもっとすっきりしますね。

なお、座面のビス頭は仕方ないとして諦めましょう。 どうせ実際に使用するときは座布団を敷くので問題ないのです。

(^_^;

ビス留めで椅子を作るときの注意点

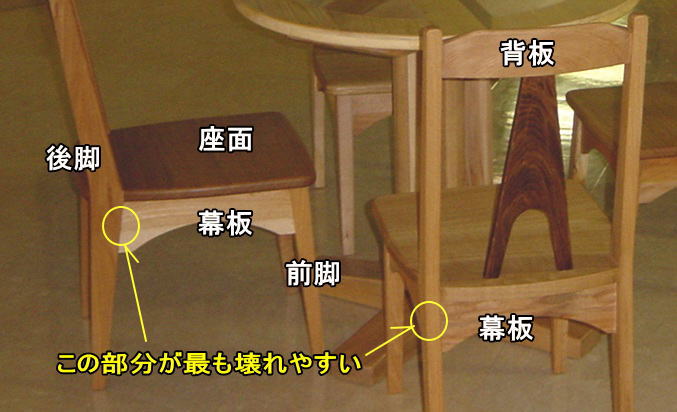

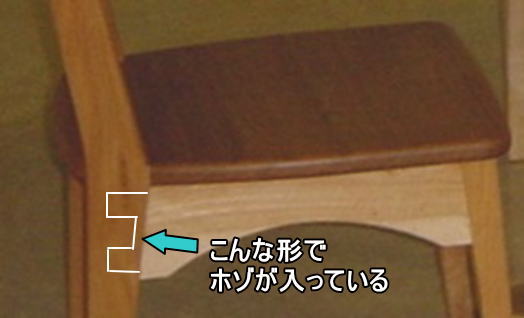

一般的に、椅子の構造はだいたいこんな感じになっています。

これは以前、私がブナなどの広葉樹を材料に作った椅子なんですが、ご覧のとおり4本の脚を、幕板と呼ばれる部材で接合しています。

これが多分、もっとも一般的な椅子の構造でしょう。

椅子の中で一番壊れやすい箇所はどこかというと、幕板と後脚の接合部です。

体重数十キログラムの人間が座って背もたれに寄り掛かるわけですから、幕板と後脚の接合部には常に強い力がかかかるんですね。

この部分は特に頑丈に作っておかなければならないので、普通はしっかりとしたホゾを組んだりします。

この椅子の場合はご覧のような小根付き二段ホゾを仕込んで、しっかりと接合させていますが、材料が堅い広葉樹であることも利点です。

堅木だとそれだけ変形も少なく、外力に強くて頑丈な家具が出来ますからね。

でも専門的な工具や技術を持たない人がDIYで椅子を作るとなると、このようなホゾ組みで作るのは難易度が高く現実的じゃないので、実際には材と材と「突き付け」で、ビスで固定する・・・という方法が一般的だと思います。

その際、ビス留めのやり方というか、椅子の構造によっては強度的にとても弱いものになってしまうので、注意したほうが良いと思いますよ。

木の軸方向に打ったビスは効き目が非常に弱い

DIYで作る椅子として、ネット上でも良く見かけるのがこういうタイプですが ↓↓↓

脚から幕板に向けてビスを打つことによって組み立てていますが、じつはこの構造は強度的にとても弱いものです。

コーススレッドなどのビスは「せん断力」が弱いですし、幕板の「木口」(=木の軸方向の切断面)に向けて打つことになるため、ビスの効き目はとても弱いです。何度も揺すられると抜けてきます。

接着剤を用いても、幕板の「木口」に塗った接着剤はほとんど効果がありません。

木口というのは例えて言えばたくさんのパイプを束ねた断面のようなものなので、ほとんど空洞地帯であって接着面積がとても少ないのです。接着面積が少ないということは、それだけ接着力が弱いということ。

このタイプの構造では、形は椅子だけど、強い力が加わると簡単に壊れる可能性高く、安全性や長期の使用には問題があると思います。

ビスは木口を避けて打つのが好ましい

DIYで簡単に作れて ⇒ 即ちビス留めだけで作ることが出来て、尚且つそれなりに強度をもつ椅子ということになると、木と木の接合部は「木口」・・

つまり「木の繊維の軸方向」にビスを打ち込むのではなく、今回ご紹介した椅子のように「木の繊維と直角方向」に打ち込むのが良いのです。

さらに接合部はなるべく広い面積になるようにして、接合部1か所にはなるべく距離を取って4本のビスを打ち込み、接着剤を併用すると強度は格段にアップしますよ。

その意味では、1×4材というのは意外に向いている素材なのかもしれませんね。(^^)v

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。